みなさん、こんにちは。

うつベンチです。

今回は

一般人は絶対やめろ!ベンチプレスで肩甲骨を「寄せない」はあり得ない!

というお話をしていきます。

サムネ、タイトルから僕の憤りが伝わるでしょうか?(笑)

これ、釣りじゃないですからね。

割と本当に憤っています。

ベンチプレスをやっていると肩甲骨をどのようにすればいいか悩むことが多いのではないでしょうか?

ある人は「寄せろ」と言い

ある人は「寄せるな」と言い

またある人は「下げろ」と言い

またある人は「立てろ」と言い

一体どれが正解なんだ?と思う人も多いと思います。

今回のこのテーマに関しては最近流行りの「肩甲骨は寄せない」という逆説に対する逆「逆説」です。

つまり順説、裏の裏は表ですね。

ベンチプレスに関して「肩甲骨を寄せる」、もう少し言うと「寄せて下げる」というのは基本中の基本なんですが、これに関する逆説的な動画というのが非常に多いです。

こういった動画の中には非常に有益な情報ではあるものの超上級者向けの内容だったり、中には

そのサムネで作りたかっただけじゃね?

と思うような中身のものもあります。

今回、この動画を作ろうと思った経緯としては、うつベンチLine公式アカウントのフォームチェックにご相談頂く方の中で、肩甲骨を寄せていないことが原因で肩が痛い人が非常に多いからです。

フォームを見てみると肩甲骨を下げてはいますけど寄せていない、こういう方が非常に多いんですよね。

理由を聞いてみると決まって

〇〇さんの動画で「肩甲骨は寄せないというのを参考にしてやっています」

という回答が返ってきます。

この〇〇さんは何人もいます。

この間もホームトレーニーの方のYoutubeを見ていて、肩甲骨は寄せちゃダメとYoutubeで言っていたのでやってみます、とおっしゃってたんですよね。

肩甲骨を寄せると胸がはれなくなる、とその方は理解していましたね。

それで肩も肘もケガしているそうです。

頼むから肩甲骨は寄せて下げてくれ、という気持ちです。

この肩甲骨を寄せないということに関しては、基本的にはあり得ないということを以前からフォームの基本などの動画でお話ししています。

ここに関して「肩甲骨は寄せない」という情報を信じきっている人がかなりいることに危機感を持っていたんですが、今回の動画ではここに焦点を当てようと思って動画を作っています。

この記事では

・肩甲骨は寄せるな!への反論

・ベンチプレスにおける肩甲骨の位置(最重要)

を超細かくお話ししていきます。

ベンチプレスにおける肩甲骨の動きが分かることで、ベンチプレスの正しいフォーム、肩甲骨の動きを理解することができます。

これができると、ケガなくベンチプレスの重量を伸ばすということもできるので、ぜひ参考にして下さい。

このサイトではベンチプレスが強くなるための動画を色々と出しています

役に立ちそうだな〜と思ったらブックマークをよろしくお願いします。

うつベンチLine公式アカウントでは無料で

・メニュー作成

・フォームチェック

・お悩み相談

を行っています。

3ヶ月以上続けて頂いた方のMAX更新率は90%以上となっています。

友達追加は以下からできますので、お気軽に友達追加、メッセージ下さい。

それで本題に入りましょう。

ベンチプレスの超基本!肩甲骨は「寄せて下げる」

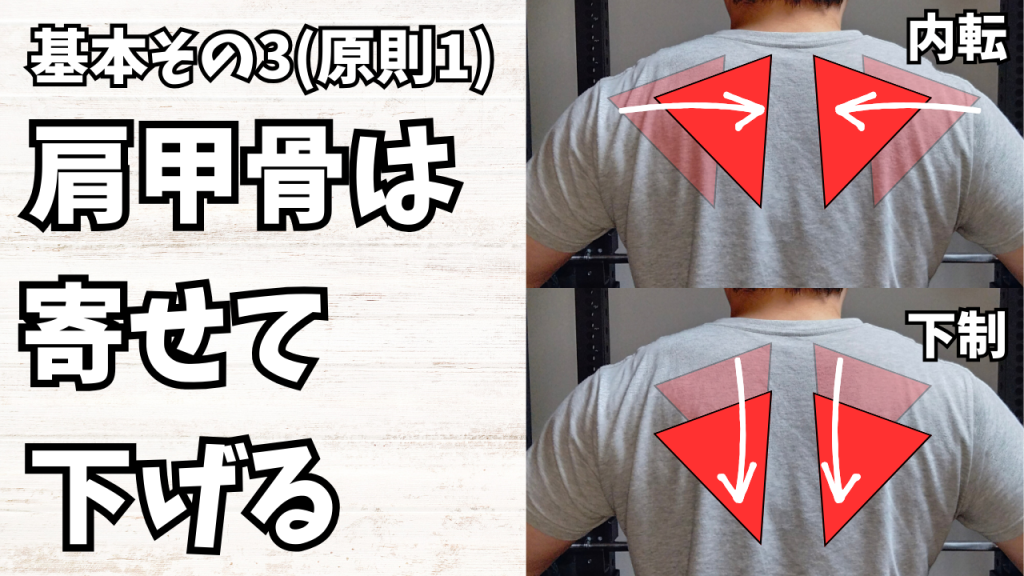

まず皆さんにお伝えしたいのは、ベンチプレスにおける肩甲骨の基本は「寄せて下げる」である、ということです。

これはケガの防止でもあり、出力の向上のためでもあります。

専門用語でいうと

肩甲骨の内転と下制

です。

これ以外にもベンチプレスに必要な肩甲骨の動きには肩甲骨の下方回旋、上方回旋、外旋、後傾などがありますが、ここは後述します。

まずは基本中の基本のキのキが「肩甲骨を寄せて下げる」つまり「肩甲骨の内転と下制」だということを念頭に置きましょう。

大前提としてここが抜けてしまうとベンチプレスとしての体を成しません。

それぐらい原則的なことです。

注意して頂きたいのは「寄せ切る」とか「固定する」というのは違うということです。

寄せる中にも範囲があるので、そこは誤解なきようお願い致します。

「肩甲骨は寄せない」に対する反論

さて、では「肩甲骨は寄せない」というサムネ・タイトルの動画に対して反論していきたいと思います。

あくまで個人的な意見ですので、そこはご了承下さい。

この動画を作成した意図は、動画をご覧になっている視聴者様にとって、より良いベンチプレスの学習環境を作るためであって、発信者を攻撃する意図はありません。

今回の調査方法はyoutubeで「ベンチプレス 肩甲骨」または「ベンチプレス 肩甲骨寄せない」と検索して出てきたものを分析しています。

サムネ・タイトルに「肩甲骨は寄せない」「肩甲骨は寄せるな」と書いてあるもので10本ほど、動画の中身で肩甲骨を寄せないと言っているものやショートも含めるともう少しあります。

割合としては「ベンチプレス 肩甲骨」というキーワードの半数といったところでしょうか

この「肩甲骨は寄せない」という動画には大きく分けて4つの種類がありました

1つは「〇〇kg上げたい人はやって下さい」と言っているもの

2つ目は「寄せるのではなく下方回旋だ」と言っているもの

3つ目は「肩甲骨は寄せずに立てる」と言っているもの

4つ目は「肩甲骨を寄せると胸が動かなくなる」と言っているもの

です。

これらのアドバイスに関して僕なりの意見を述べて行きたいと思います。

なぜベンチプレスで肩甲骨を寄せて下げるのか?

まず、大前提として

なぜ肩甲骨を寄せて下げるのか

というお話をして行きたいと思います。

この話はフォームの基本徹底解説でも詳しく解説していますので、よろしければこちらもご覧下さい。

肩甲骨を寄せる理由①

まず肩甲骨を寄せる理由としては

肩の保護

です。

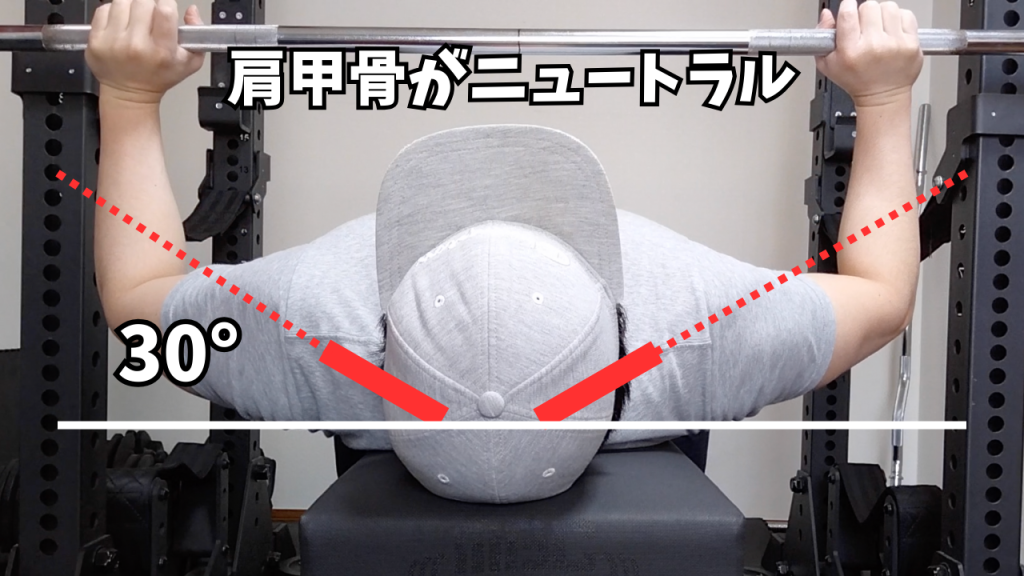

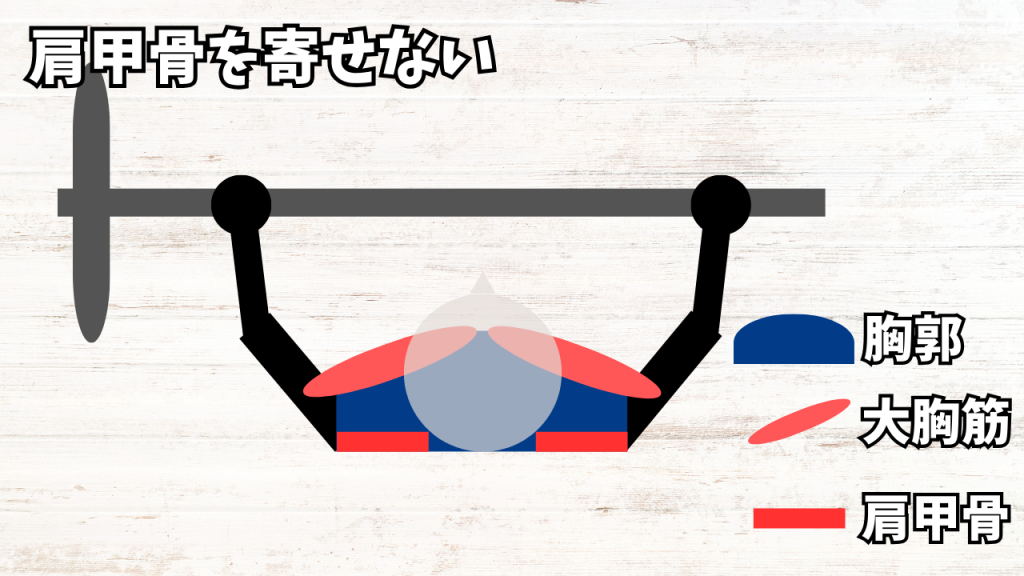

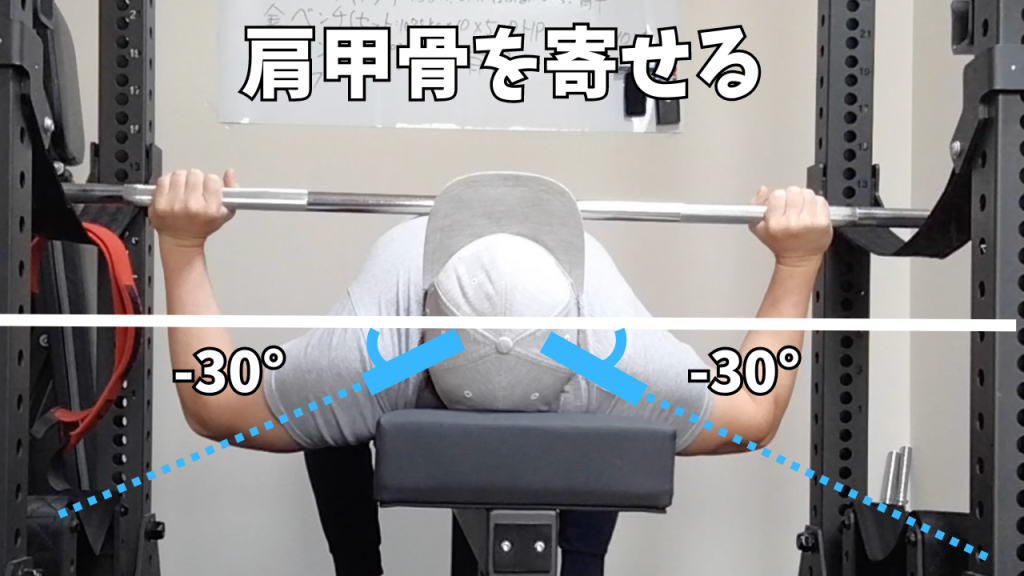

肩甲骨はベンチ台に寝転がった人を頭側から人をみた時にベンチ台から30°ぐらいの角度で胸郭に張り付いています。

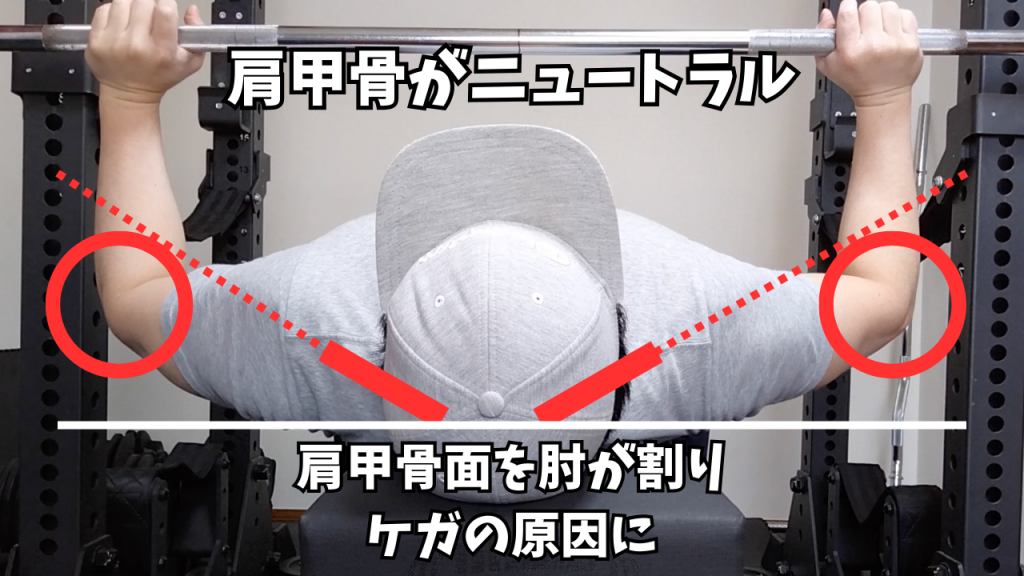

肩甲骨と水平の面を肩甲骨面と言いますが、ベンチプレスでは肩甲骨面よりも下に肘が入ると肩をケガするリスクが高くなります。

肩甲骨を寄せずにベンチプレスでバーを胸につけようとすると、肘が肩甲骨面よりも下に下がる可能性が非常に高いです。

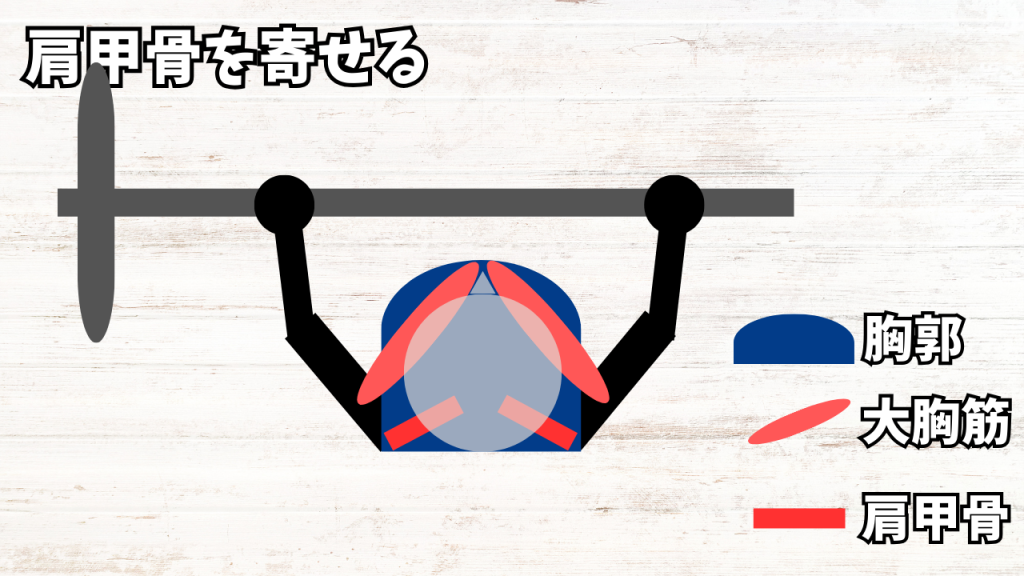

そこで肩甲骨を寄せます。

肩甲骨を寄せることで肩甲骨面に角度がつき、肘を下ろしても肩を痛めるリスクが低くなります。

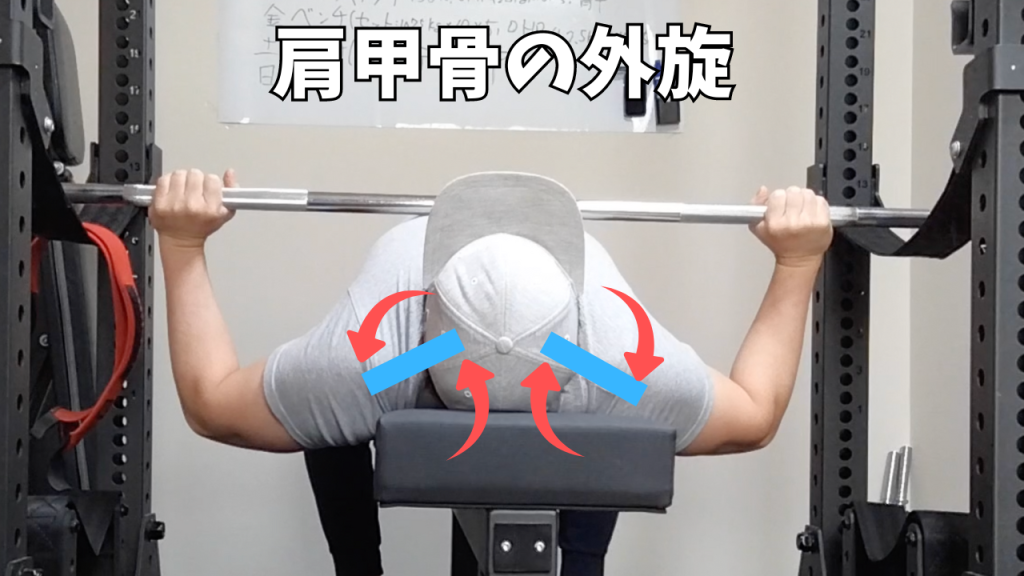

これは肩甲骨の内転という動きに加え、非常にマイナーな肩甲骨の動きですが、外旋、つまり外向きに回る動きを取っています。

肩甲骨の外旋は上から見ると体が折れるように見えるので僕は肩甲骨を折ると言っています。

肩甲骨の内転と外旋を合わせて行うことによって、肩甲骨面が斜め下に向くので肘が割り込むリスクが低くなり、結果として肩のケガを防ぐことができます。

肩甲骨を寄せる理由②

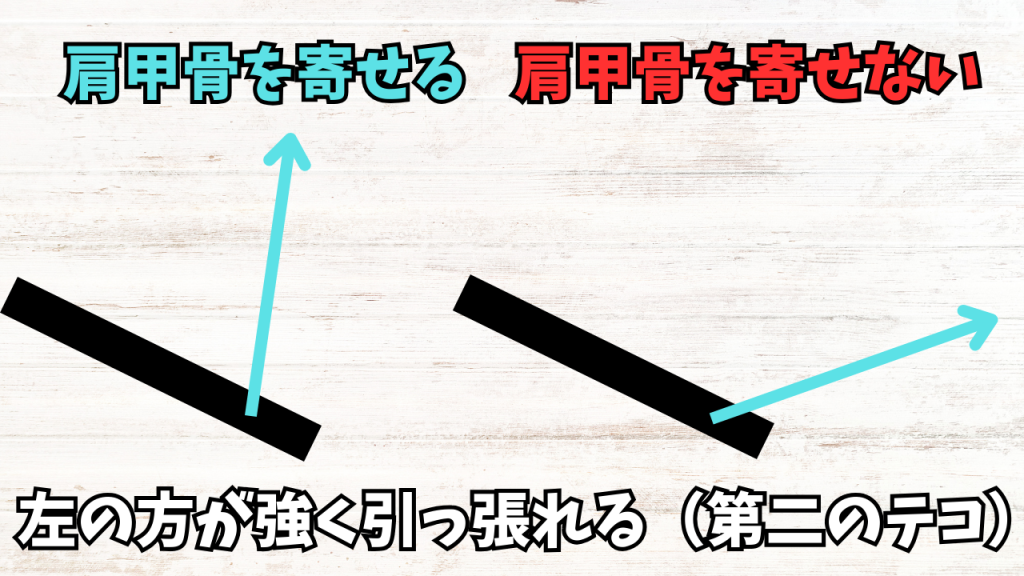

肩甲骨を寄せて折る、つまり内転と外旋させる理由はベンチプレスの出力アップにも影響します。

肩甲骨を寄せて折ることで胸がより張れるので、ブリッジが高くなり、大胸筋の起始部の鎖骨部、胸骨部、腹部と停止部の上腕骨の角度が小さくなるので、より小さな力で大きな力が出るようになります。

大胸筋は上腕骨の関係を簡易的な図で表現するとこのような形になりますが、上腕骨を大胸筋が引っ張ろうとするとより高い位置から引っ張る方が第二のテコが働き小さい力で引っ張ることができます。

小さい力で引っ張ることができると言うことは、同じ力で引っ張ると、高いところから引っ張った方が重い重量を持ち上げることができるということです。

つまり肩甲骨を寄せて、結果的に外旋させることが肩のケガ防止の観点からも重量アップのためにも必須の動きになります。

ベンチプレスで「肩甲骨は寄せるな」に対する反論

ではここから、肩甲骨は寄せるなというアドバイスに意見していきたいと思います。

ベンチプレス〇〇kg上げたい人はやって下さい

1つ目の〇〇kg上げたい人はやって下さい、と言っているものからお話ししましょう

これについてはサムネでしっかり対象者を提示しているものに関しては、サムネやタイトルで言及しているので情報には全く問題はありませんが、見る側がそれを真似してケガをするということが起こっていると思います。

これに関しては情報を受け取る側の問題で、200kg上げる人のフォームを95kgの人が真似しようとしても、そもそものベースが違うので表面上だけ真似してもできない、ケガをするということになります。

ベンチプレス初心者が200kg上がる人と同じフォームを取ろうとしても、ブリッジを作る能力は全く別次元のものでしょう。

200kg上がる人はフォームを組む段階では肩甲骨を寄せていませんが、ボトムに下ろしてくるに従って肩甲骨を寄せていきます。

これはラックアップ→下ろしの各フェーズで力の入る肩甲骨のポジションが違うからです。

これを行うためには下ろしの最中に肩甲骨を動かせるよう、肩甲骨の接地面を少なくする必要があります。

つまりブリッジが凄く高い状態ということです。

また下ろしのフェーズで肩甲骨を寄せていくためには、足の力を使って胸を高くしていく必要もあります。

これによって体にバネのような連動性が生まれ、より高い出力を出すことができます。

しかし、しかしですよ

ブリッジが低く、肩甲骨の可動性も低く、体の連動性も出せない初心者、初級者、中級者がこれを真似するとどうなるでしょう。

まずブリッジが低いのでフォームを組んだ段階で肩甲骨の接地面が大きくなります。

こうなると下ろしのフェーズで肩甲骨を寄せようと思っても摩擦が大きすぎて動かすことができません。

つまり肩甲骨がトップでも寄らず、ボトムでも寄らずということが起きます。

というか、そもそも「肩甲骨は寄せない」というワードに引っ張られて、ボトムですら肩甲骨を寄せていないという人がほとんどです。

では、ボトムで肩甲骨が寄っていないと何が悪いのかもう一度確認しましょう?

1つ目は、これが一番大きいですが、肩のケガに直結するということです。

ベンチプレスで起こる肩のケガの多くは肩甲骨が十分に寄っていないということが原因です。

これは柔軟性不足で寄らないケースもありますし、意図的に寄せていないケースもあります。

なぜ肩甲骨を寄せないと肩をケガするのかを明確にしていきましょう。

まず、肩関節と言われる関節は上腕骨と肩甲骨でできています。

普通の姿勢をとっている時、肩甲骨は大体30°ぐらいで胸郭にはりついてきます。

この肩甲骨の面のことを肩甲骨面と言いますが、ベンチプレスを行うときにここを肘が割り込むとケガの原因になります。

つまり肩甲骨を寄せていない状態では肩甲骨面が30°のところまでしか肘を下ろしてこれない、というかこれ以上下ろすとケガをしてしまうということです。

ここで「寄せる」ということをしてあげるとどうなるか。

ここでの「寄せる」は肩甲骨の内転ですね。

本来は「寄せて下げる」ですが、ここでは概念の話なので下げるは後述します。

肩甲骨を内転してあげるとどうなるかというと、肩甲骨面を-30°ぐらいまで傾けることができます。

実はこれには肩甲骨の動きがもう一つ入っていて、それは「肩甲骨の外旋」という動きです。

肩甲骨の外旋は肩甲骨を上から見た時に外側に回していくような動きで、ほとんどの場合肩甲骨の内転と同時に起こります。

この「肩甲骨の内転と外旋」をすることによって肩甲骨面は-30°ほどまで傾きますので、この位置まで肘を落とすことができ、この面までは肘を下ろしてもケガをするリスクが低いので、ベンチプレスで胸までバーを下ろしてもケガをしづらくなる、ということになります。

これによって、いわゆる「横のアーチ」ができます。

この肩甲骨の姿勢をボトムで作ってあげることが、ベンチプレスの奥義なんですが、先ほども述べました通り、そこまで持っていく過程が超上級者とそれ以外の人では異なります。

超上級者以外は初めにこの「肩甲骨を内転して外旋する」というポジションをとっておかないと、フォーム組みで肩甲骨を寄せていない状態からベンチプレス動作の途中でこのポジションに持ってくるのが困難です。

全員ができないとは言わないですが、少なくとも僕はできないです。

ちなみに僕は現段階でのMAXは体重82kgで155kgです。

強いとは思っていませんが、弱いとも思っていません。

「お前が下手くそだからだろ!」という意見はもちろん受け入れますが、ベンチプレス世界チャンピオンの児玉さんのフォームチェックでは4回連続ぐらいで「今はこれでOK」と及第点を頂いているので、そこまで間違っているとも思っていません。

なので200kgあげるとか体重50kg台とかで140kgあげるとかでない限り

肩甲骨は「寄せて下げる」

で良いと思います。

また、情報が溢れている現代では、情報を受け取る側は

「この情報は自分に適用できるだろうか?」

ということを本気でしっかりと考えて選別しないと、特定の人にしか当てはまらないニッチな情報でマス(全体)向けに配信されている情報を取り入れて失敗することになります。

僕も発信者として情報の対象者を明確にすることは意識していますが、もしそうなっていなかったら皆さんから教えて頂けると助かります。

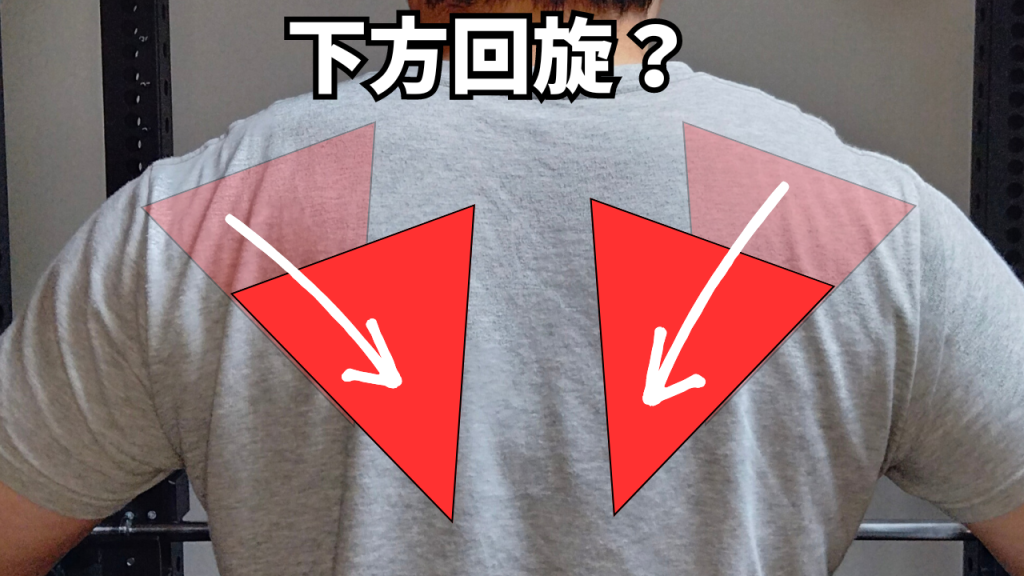

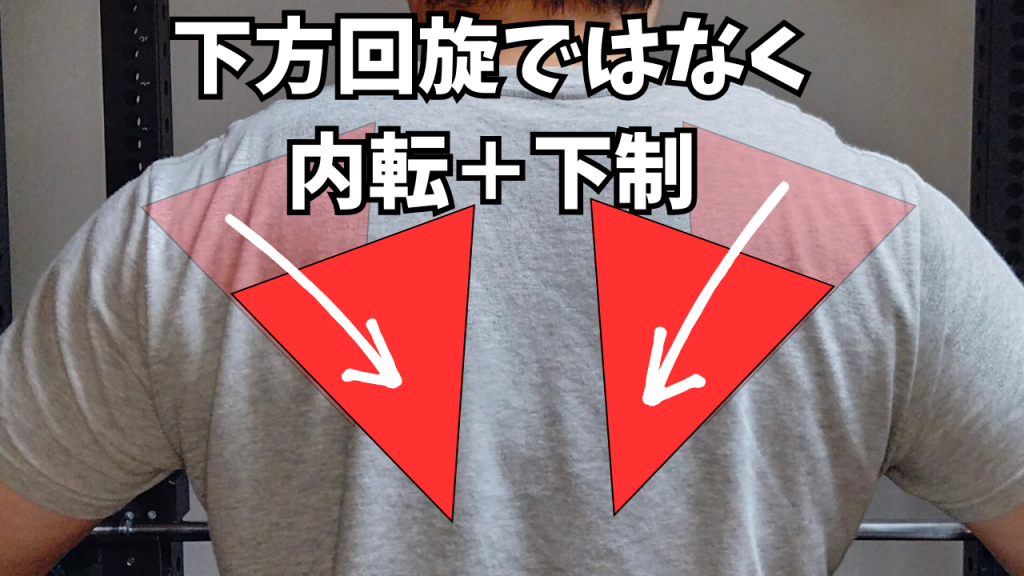

ベンチプレスで「肩甲骨は寄せるのではなく下方回旋」

次に2つ目のパターンの

「寄せるのではなく下方回旋だ」

と言っているものについてです。

これは非常に残念なことに、本来は骨格などに詳しいはずの医療系資格を持っている方に多い意見です。

これは骨格の知識というよりもベンチプレスの動きを理解していないために起こるエラーかなとは思いますが、一方で最終的な結論はあながち間違っていないので「肩甲骨は寄せるな」というサムネ・タイトルを使いたいのかな?という気もしています。

これは僕の歪み切った性格ゆえのうがった見方かもしれません(笑)

こういった情報ではインピンジメントを防ぐために肩甲骨を下制させ、寄せるのではなく下方回旋させる、と伝えています。

問題はこの解説中の下方回旋の動きで、肩甲骨が回旋するだけでなく、斜め下に寄せている動きになっているんですよね。

本来、下方回旋は肩甲骨の左右上下の動きの概念はなく、回転させるだけの動きです。

下方回旋は肩甲骨の下角が内側に回る動きで、この動きは腕を上下する時に起きます。

ベンチプレスではトップでは腕を上げる形になるので、やや上方回旋の状態に肩甲骨は位置し、ボトムに向かうにつれて下方回旋していきます。

この下方回旋は一点を軸に肩甲骨が回る動きであり、これは内転・下制とは別の動きなんですよね。

結局、「肩甲骨は寄せずに下方回旋」と説明している動きは内転と下制の合成ベクトルになっているだけなんですよ。

肩甲骨を斜め下に動かすと言っているので。

これは寄せているだろって話です。

サムネ、タイトルで肩甲骨は寄せないというように書くのは大きな誤解を与えているので、僕はよろしくないと思っています。

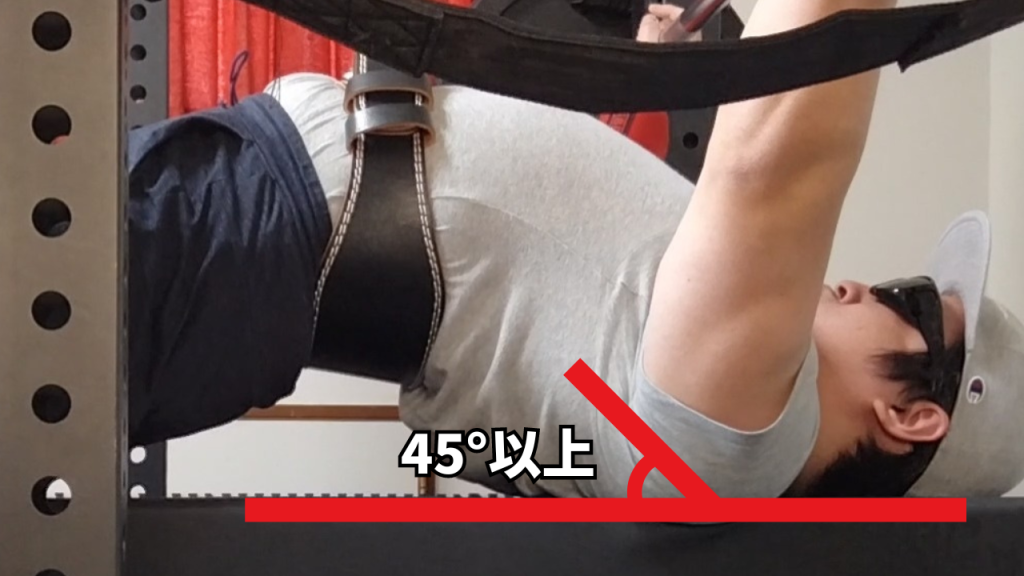

ベンチプレスで「肩甲骨は寄せずに立てろ」

次に「肩甲骨は寄せずに立てろ」と言っているもの。

これは正直間違っているわけではないと思います。

ただし、これには2つの条件があります。

1つ目は肩甲骨の角度が45°以上の角度に立てられるのであればという限定条件です。

この角度まで肩甲骨を立てることができれば肩甲骨を寄せなくてもベンチプレスができます。

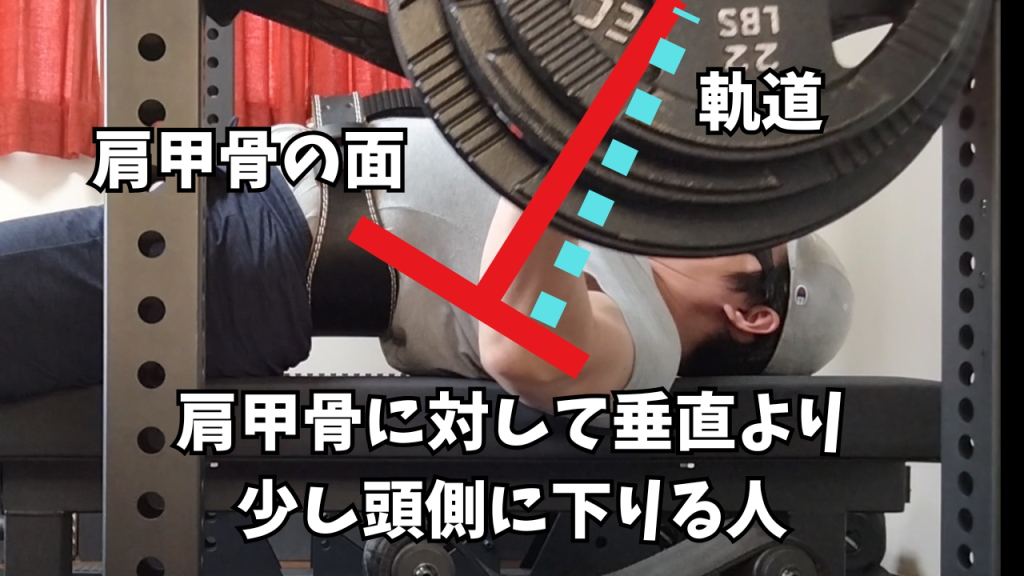

2つ目の条件はバーを下ろしていく角度が肩甲骨に対して垂直よりも少し頭側に動いている場合という条件です。

この2つの条件が揃うとベンチプレスの動作がシングルバーディップスのような形になるので、必ずしも肩甲骨の内転は必要としません。

むしろ下制に目一杯力を使わないと肩甲骨が挙上、つまり上に当たってしまい肩峰下インピンジメントまたは腱板損傷を引き起こします。

さて、1つ目の条件である肩甲骨の角度が45°以上に関して、あなたは難易度的にどう感じますか?

僕はかなり難しいと思っています。

少なくとも現在の僕にはけつ上げでもできません。

もちろん柔軟性は個人差が非常に大きいので、一概には言えませんがその域に達している人の方が少数派であることは間違いないと思います。

もう1つの条件である、肩甲骨に対するバーの軌道に関してです。

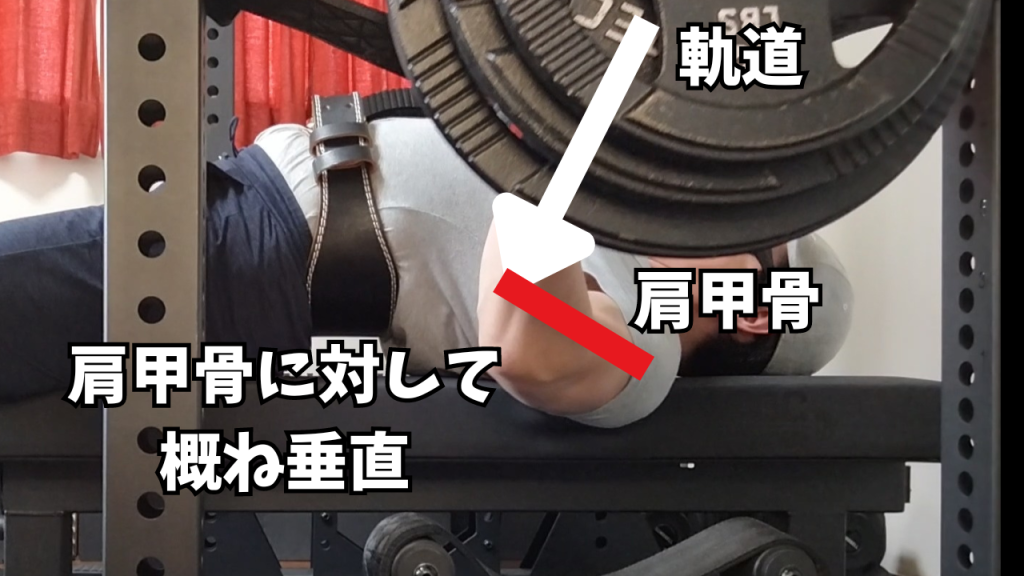

ベンチプレスでバーをボトムまで下ろしていく際の軌道と最終的なボトム位置は肩甲骨の面に対して垂直に降りていくのをベースとします。

下ろしの軌道は肩甲骨に対して垂直、垂直よりもお腹側に降りていくケースと頭側に降りていくケースに別れます。

このうち肩甲骨が立っていれば寄せなくても大丈夫なのは、バーの軌道が垂直よりも頭側に降りてくるケースです。

肩甲骨が立っていてかつ頭側に降りてくるケースであれば、シングルバーディップスのようになるので、下制だけできれば肩を痛めることはありません。

言い換えると肩関節の内転動作だけになるので、肩甲骨を内転させる必要がないということです。

一方でお腹側にバーが降りてくる場合は肩甲骨が立っていたとしても、腕を後に引く動作になるので、必然的に肩甲骨の内転動作が必要になります。

まとめると「肩甲骨は寄せずに立てろ」ということに関しては、以下の条件が整っている人のみに適用可能なアドバイスとなります。

・胸椎の柔軟性が高く、肩甲骨をベンチ台からみて45°以上に立てられる

・バーの軌道が肩甲骨に対して垂直よりも頭側に降りてくるのが力が入る

上記2点に当てはまらない場合はケガをするか出力が出ないのでやめた方が良いというのが僕の考えです。

ただし、「肩甲骨を寄せて立てる」というのは必要です。

立てるという動作は「肩甲骨の後傾」という動きになりますが、この動きはベンチプレスでブリッジを作る時に必ず必要になる動きです。

ベンチプレスで「肩甲骨を寄せると大胸筋が使えない」

4つ目に

肩甲骨を寄せ寄せすぎると遊びがなくり胸が動かせないので大胸筋が働かなくなる

という話です。

大胸筋はそもそも上腕骨を引っ張るのが仕事なので、肩甲骨を寄せたからと言って働きづらいということはないです。

むしろテコの観点からいうと、肩甲骨を寄せることによって大胸筋の起始部の鎖骨部、胸骨部、腹部と停止部の上腕骨の角度が小さくなるので、より小さな力で大きな力が出るようになります。

では、この肩甲骨を寄せすぎると遊びがなくなり胸が動かなくなるとはなんの話なのか?というと

これは連動性の話であり、胸が使えないとか腕ベンチになるとかそういう話ではないんですよね。

バーを下ろしながら肩甲骨を絞っていき、ボトムで寄せるということはベンチプレスが強くなる上で重要なテクニックだからです。

ただ、これも使用条件があって

連動性を使うのは基本のフォームができてから

という話であるということです。

連動性はある程度のレベルから非常に重要な要素なんですけど

それよりも大事なのは安定性です。

安定したフォームがあるから連動性が活きるのであって、安定したフォームが取れないうちに連動性を求めると、連動した力が伝わらないのはイメージできると思います。

物事には順序があって、まずは安定性のあるフォームができるようになってから、連動性を練習しないと力が伝わる訳がないし、なんなら力が逃げてしまいます。

安定性を求めるのは中級者ぐらいのフェーズまで、連動性は上級者以降だと思います。

連動性には胸の動きやレッグドライブがありますが、こんなのは僕の感覚だと体重80kgで足上げ130kgが上がってからで良いです。

体重70kgだったら足上げ120kgぐらいですかね。

それぐらい上半身で安定して比較的高重量が上げることができたら、ようやく肩甲骨をベンチプレスの動作中に動かす練習とか、足を使った連動性の練習を始めるんですよ。

それぐらいのベースの体とか技術が身についてからやるものだということです。

僕も150kg上がるぐらいまでレッグドライブなんて一個も練習してないですよ。

足上げも140kgは上がります。

これは何度も話しているんですが、足の使い方や超上級の肩甲骨の使い方にこだわる方がいるので、ちょっと強めにお話ししたいと思います。

下ろしの肩甲骨の動かし方は大事ですよ。

超大事ですけど、その前にラックアップで肩甲骨に乗ってなかったらそこから乗せるのってメチャクチャ難しいんですよ。

できないですよ僕もそんなこと。

だから順序通りにやるのが大事なんですよ。

・まずは肩甲骨は寄せて下げる

・その後にラックアップで肩甲骨に重さが乗る練習をする

・少しずつ動作中の肩甲骨に重りが乗る感覚がわかってくる

・肩甲骨を動かしてみる

・肩甲骨を広く取ったりしてみる

簡単に言うとこういう順序なんですよ。

これを吹っ飛ばして一番最後の肩甲骨を動かすとか広くとるとかだけにフォーカスを当てても上手くはならないし、強くはならないです。

ここまででベンチプレスで「肩甲骨は寄せるな」と言っていることに対する僕なりの意見を述べてきました。

すでにこの話の中でベンチプレス中の肩甲骨の位置に関してお話ししているので、改めてまとめます。

ベンチプレスで肩甲骨は

・寄せる(内転)

・折る(外旋)

・下げる(下制)

・立てる(後傾)

させることが重要です。

寄せて折る(内転・外旋)で肘が肩甲骨面よりも下がることを防止しつつ出力を上げ、

下げる(下制)ことで肩峰下インピンジメント(腱板損傷を含む)を防ぎ、

立てる(後傾)ことでブリッジを高くしさらに出力を高くすることができます。

さらにいうとグリップを掴んでラックアップするまではやや上方回旋、下ろしのフェーズで下方回旋させます。

この下方回旋の動きを寄せると言っている人もいますが、寄って(内転)いる状態から上腕の角度を変えるので正しくは下方回旋です。

この内転・外旋・下制・後傾・上方回旋・下方回旋の動きを正しく理解して取り入れることで、あなたのベンチプレスは劇的に変化します。

僕はそうでした。

今回の話があなたのベンチプレスの重量アップの役に立ちましたら嬉しいです。

このサイトではベンチプレスが強くなるための動画を色々と出しています。

役に立ちそうだな〜と思ったらブックマークをよろしくお願いします。

うつベンチLine公式アカウントでは無料で

・メニュー作成

・フォームチェック

・お悩み相談

を行っています。

3ヶ月以上続けて頂いた方のMAX更新率は90%以上となっています。

友達追加は以下からできますので、お気軽に友達追加、メッセージ下さい。

ベンチプレス120kg完全講座を作成しました。

120kgを挙げるための情報を網羅的にまとめています。

120kg完全講座をテキストとして用いたベンチプレス絶対120kg達成コース【返金保証/初月無料お試し】も公式Lineで行っています。

こちらは100kg以上の方が対象で1年で120kg達成を目標とするコースです。

初月は無料お試しができ、1年で120kgが達成できなかった場合は返金保証があります。

コメント