みなさん、こんにちは。

うつベンチです。

今回は

ベンチプレス10/8/5プログラムのセットの組み方徹底解説

ということでお話ししていきます。

世の中には色々なセットの組み方やプログラムがありますが、自分にとって何が良いのか見つけるのは難しいです。

中には高重量に偏っていて初心者には向かないものや、途中で重量やレップ数が届かず途中で断念してしまうものもあります。

逆に物足りないという場合もありますね。

個別でメニューを作成してもらっている場合を除いて多くのプログラムは、個々の目的や限界に合わせて応用することが難しいです。

そこで今回は既存プログラムのこういった問題、例えば

・高重量に偏っている

・途中で上がらなくなって断念する

・個々の目的に応用できない

・個々の限界重量に適していない

こういった問題を解決できるプログラムである10/8/5プログラムをご紹介します。

このプログラムは既存のプログラムと比べ

・高重量に偏らない

・途中で重量、回数が上がらなくなってプログラムが中断することがない

・個々の目的に合わせることができる

・個々の限界重量に合わせることができる

こういった特徴があります。

10/8/5プログラムをあなたのベンチプレストレーニングに取り入れて頂いて、一緒にベンチプレス強くなりましょう!

今回の記事では

・セットの組み方の基本(超重要)

・10/8/5プログラムの概要

・10/8/5プログラムの具体的なセットの組み方

・トップシングルの組み方

・目安の練習頻度

・インターバルについて

少しだけ僕の話をさせて頂くと、僕自身はベンチプレス歴=トレーニング歴3年で体重85kgで152.5kgまで伸ばすことができました。

うつベンチLine公式アカウントでは無料で

・メニュー作成

・フォームチェック

・お悩み相談

を行っています。

3ヶ月以上続けて頂いた方のMAX更新率は90%以上となっています。

友達追加は以下からできますので、お気軽に友達追加、メッセージ下さい。

- セットの組み方の基本(超重要)

- 10/8/5プログラムの概要

- 具体的なセットの組み方

- トップシングルの組み方

- 10/8/5プログラムの練習頻度

- インターバル

- 10/8/5プログラム 応用編

- 10/8/5プログラム 補足とQ&A

- 10/8/5プログラム 補足事項

- 10/8/5プログラム 質問事項

- Q.1 2サイクル目以降のスタート重量

- Q.2 サイクルの終盤5レップが上がらない場合

- Q.3 5レップが怖い

- Q.4 3レップを入れても良い?

- Q.5 8/5/3でも良い?

- Q.6 負荷が軽い

- Q.7 10レップセットが初めからできません

- Q.8 他種目への応用はできますか?

- Q.9 インターバルを沢山取れません

- Q.10 頻度について

- Q.11 週1回でも効果はありますか?

- Q.12 プログラムを中断した場合の再スタートについて

- Q.13 他の胸の種目をやっても良いですか?

- Q.14 セットの途中で潰れた場合

- Q.15 トップシングルを行うタイミングは?

- Q.16 ディロードは入れた方がいい?

- Q.17 アップを行う順番が分かりません

- Q.18 MAXが65kgの初心者が取り入れても良いですか?

セットの組み方の基本(超重要)

まずベンチプレスを伸ばすセットの組み方をお話しする上で、知って頂きたい超重要なことを2つお伝えします。

1つ目は少しずつ重量を伸ばしていく、つまり漸進性過負荷の原則を意識するということ。

2つ目はピリオダイゼーションを取り入れることです。

漸進性過負荷の原則

漸進性過負荷の原則は少しずつ負荷を上げていくことで体が適応していき、トレーニング効果が出るというトレーニングの原則で、僕が最も大事にしている原則です。

負荷には

- 重量

- レップ数

- セット数

- インターバル

- TUT(緊張下時間)

などがあり、これらでコントロールすることになります。

必ずしも重量、回数だけでなくTUTを長くすることなども含めることができますので、負荷の調整は非常に細かくすることができます。

重量やレップ数に関しては、多少重量が軽く、レップ数が少なく感じることがあっても、決められたセットを決められたレップ数で漸進的に進めていくことが重要です。

これの反対は急進的、つまり急に負荷を上げるということですね。

重量や体力に余裕があるので急激にレップ数やセット数を増やしたり、インターバルを短くする、追い込むということは急進的な負荷の増やし方となります。

これをやってしまうと何が起きるかというと、まず急激な負荷の上昇に体が適応することができず、トレーニング効果が出ずらくなります。

また、変数が増え過ぎてしまうと、改善しようとした時に何が原因で悪くなったのかまたは良くなったのかが分析しづらくなります。

変数を増やし過ぎると結果的に改善が進まず、重量が伸び悩む原因になります。

ですので、負荷は少しずつ増やす、漸進性過負荷の原則を意識しましょう。

ピリオダイゼーション

2つ目はピリオダイゼーションです。

ピリオダイゼーションとは期分けトレーニングのことで、決められた期間で重量やレップ数を変更していくトレーニング方法です。

ピリオダイゼーションには大きく分けて線型ピリオダイゼーションと非線型ピリオダイゼーションがあります。

線形ピリオダイゼーションは一般的なピリオダイゼーションの方法で、一定期間に区切って重量を上げてレップ数を減らしていきます。

一般的な例としては

- 1週目に80kg×10レップ×5セット

- 2週目に85kg×8レップ×5セット

- 3週目に90kg×5レップ×5セット

のように週ごとに重量を上げてレップ数を減らしていきます。

もう一つの非線形ピリオダイゼーションは毎回のトレーニングにおいて重量やレップ数、セット数を決めずに行うトレーニング方法です。

今回は線形ピリオダイゼーションを使用してプログラムを組んでいます。

この2つの重要なことに共通するのは、どちらも計画的にトレーニングを行うということです。

モチベーションや体調によってトレーニングの内容を変えるのではなく、あらかじめ少なくとも1ヶ月分ぐらいは決められたトレーニングを淡々と機械的に行っていくことが非常に重要です。

少しの期間、例えば1ヶ月ぐらいで重量が伸びないからといってトレーニング内容を変えてしまうと、結果が出ないばかりか結果が出たとしてもなぜ結果が出たのかを分析することができず、場当たり的な重量アップになります。

つまり再現性がないということです。

継続して重量を伸ばしていくためにも、計画的なトレーニングを心がけましょう。

10/8/5プログラムの概要

では本題に入ります。

今回紹介する10/8/5プログラムは、実際に僕が-12kgの減量中に130kgを突破した時に作ったプログラムです。

考え方はシンプルですがいくらでも応用ができるプログラムになっています。

(この時は少し応用的な組み方をしています。今回の10/8/5プログラムはこの時のセットの組み方の概念を誰にでも使えるようにプログラム化したものです。)

10/8/5というのはプログラム中に行うレップ数のことで、10レップ×5セットからスタートして、8レップ×5セット、5レップ×5セットとレップ数を減らしていきます。

なので10/8/5です。

後述しますが、セット数は週間の練習頻度によって調整してもらって大丈夫です。

推奨する週間のセット数は初めのうちは15~20セットですね。

この辺は個人差もあるので、皆さんで調整して頂ければと思います。

僕は週間30セットくらいのことが多いですね。

10/8/5というレップ数なんですけど、これ正直なんでもいいんですよ(笑)

少しハイレップ気味の練習がやりたければ12/10/8でもいいですし、筋力寄りの練習がしたければ8/5/3でもいいと思います。

5/3/1でもいいですね。

5/3/1は既存の凄くいいプログラムと名前が被るのであれですけど(笑)

いくらでも応用が効くと言ったのはそういう意味です。

ただ、あまり低レップに偏るのは特に初心者の方には良くないと思うので、大体体重が70kgぐらいの人であれば120kgぐらいまでは10/8/5でいいんじゃないかなと思います。

この10レップ、8レップ、5レップというレップ帯をどのぐらいの期間で分けるかという話なんですが、これは人によって異なります。

具体的なセットの組み方

具体的な流れでご説明していきます。

これからご説明する内容はこちらの記事で計算機を用意してますのでご利用ください。

今回はMAXが97.5kgで100kgを挙げたい方を例にしてセットを組んでいきたいと思います。

セットのスタート重量は10回5セットがギリギリできる重量の−10kgからスタートします。

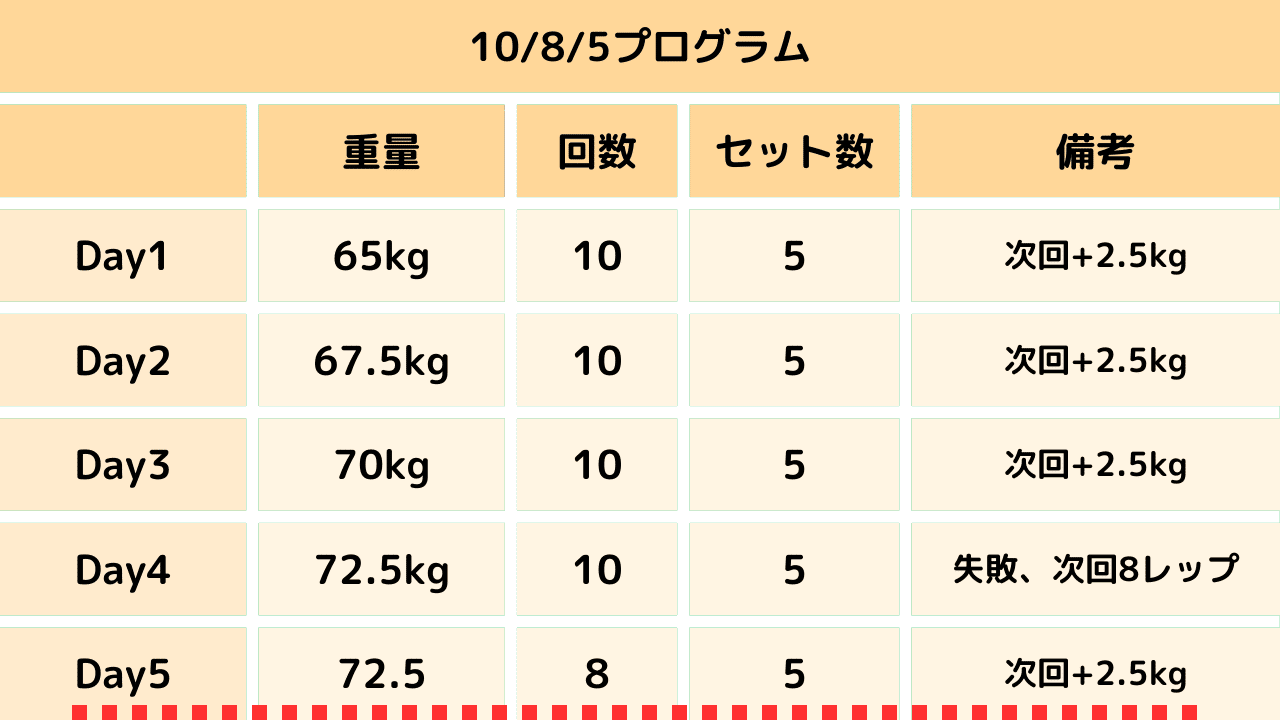

例えば、10回5セットが75kgでギリギリであれば、セットのスタート重量を65kg×10×5からスタートします。

10回5セットがギリギリの重量に関しては3つあります。

・過去の記録、実際の記録

・10回1セットがギリギリの重量を計測してそこから5kg引いた重量を10回5セットのギリギリの重量と仮定するケース

・MAX重量から10回1セットのRM換算を出してその重量から5kg引いて10回5セットのギリギリ重量と仮定するケース

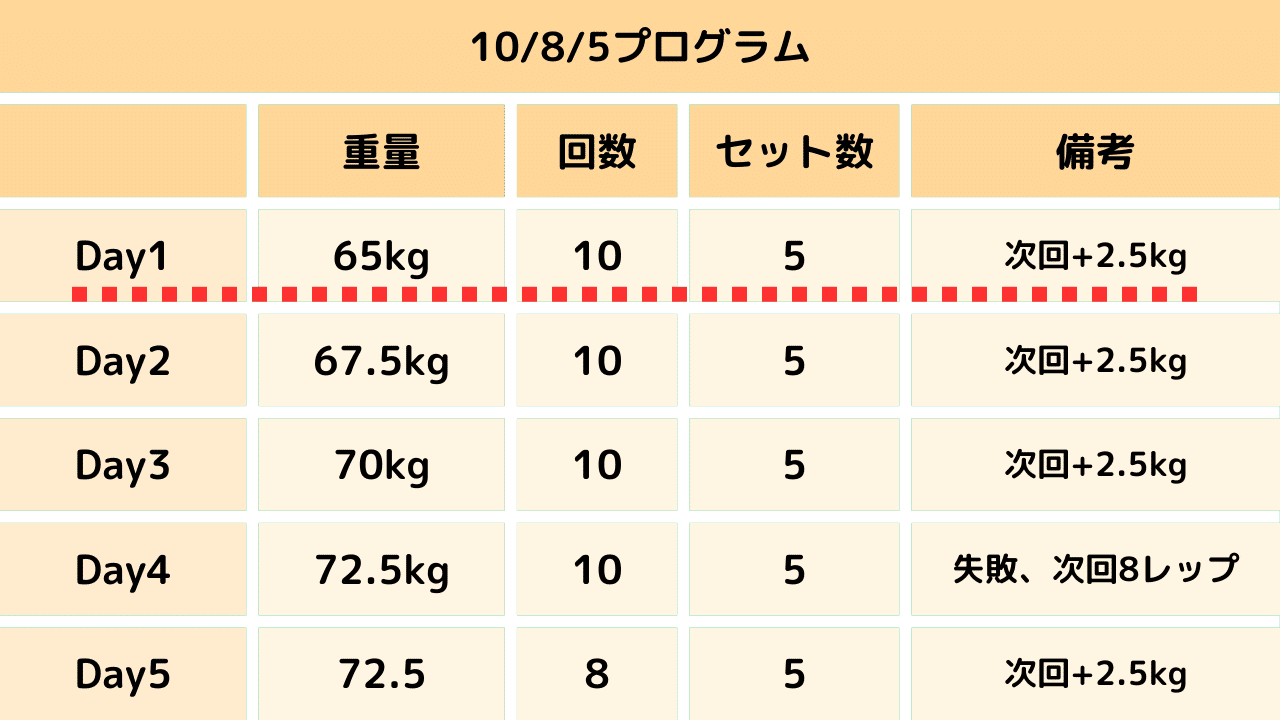

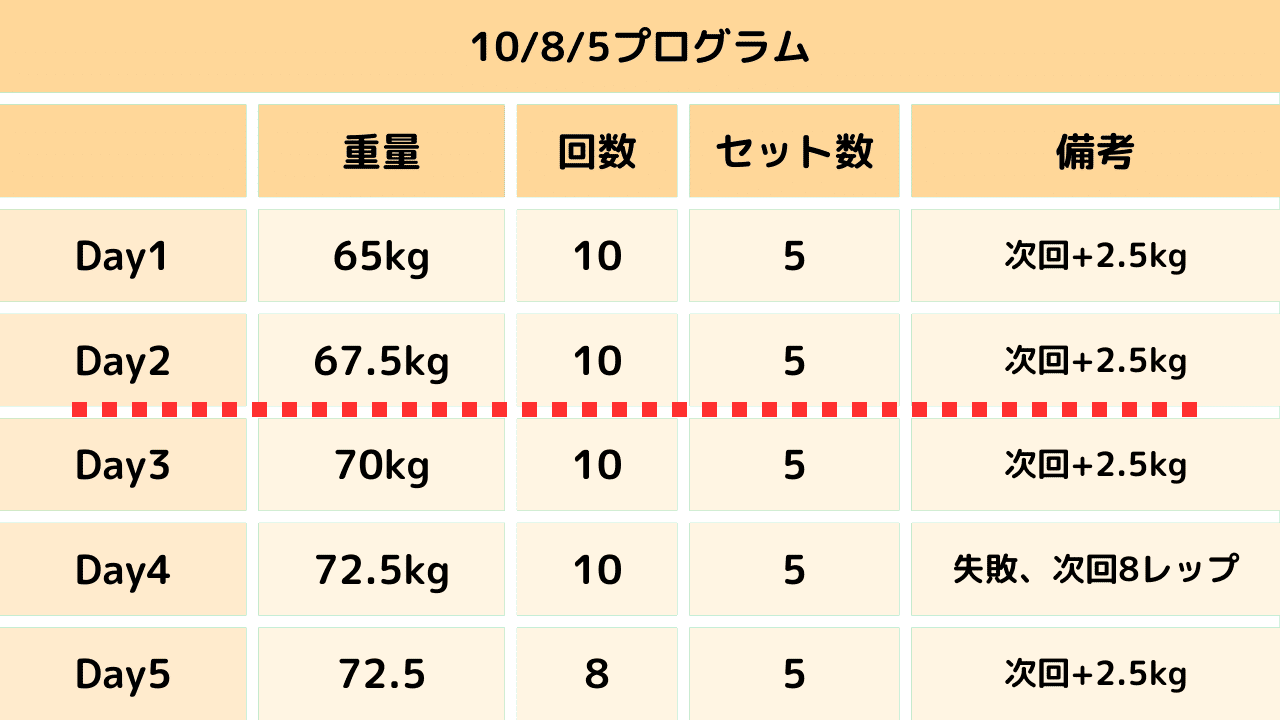

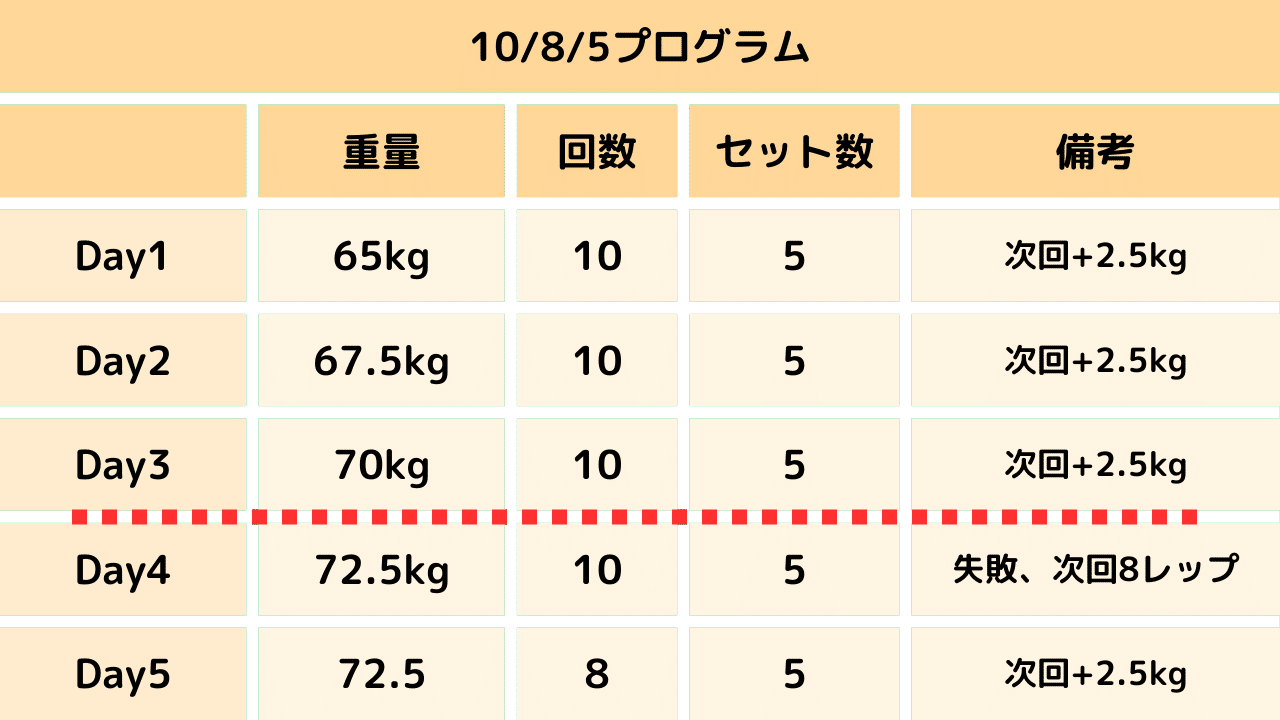

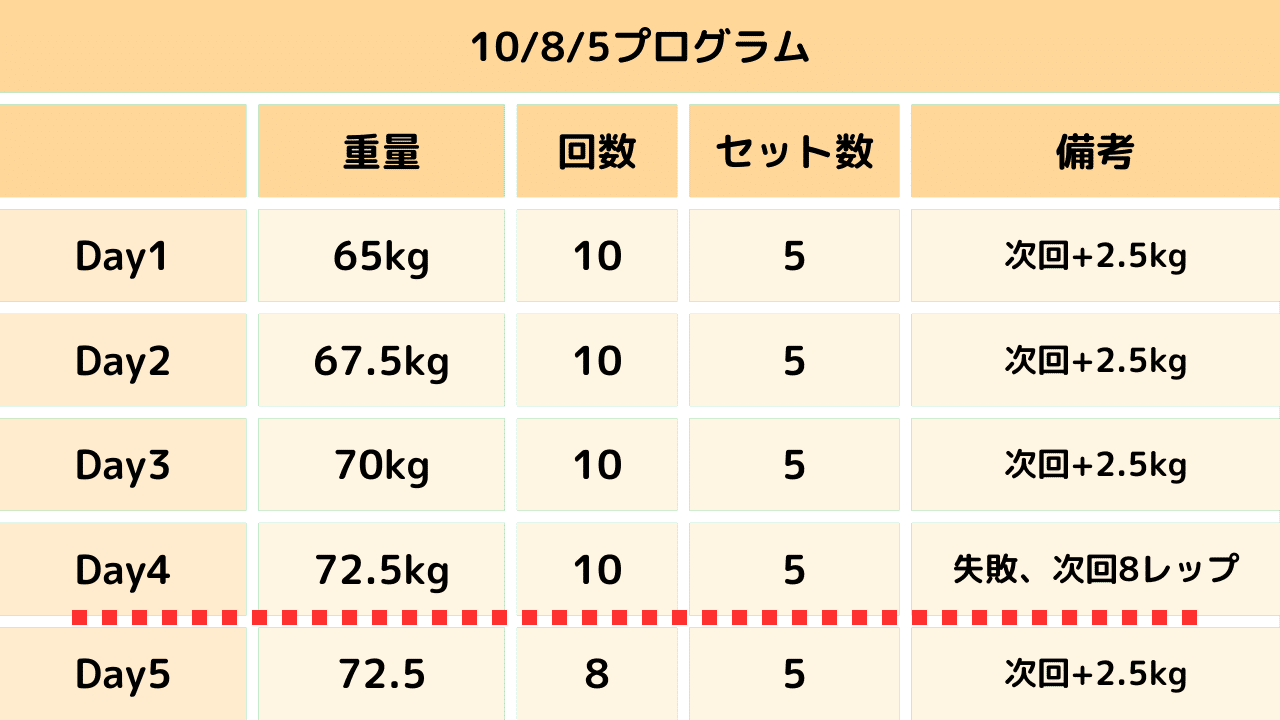

こんな感じでセットのスタート重量は65kg×10×5でスタートすることが決まりました。

そうしたら、初回は65kg×10×5でセットを実施します。

65kg×10×5が成功したら、次回の練習の時は+2.5kg重量を上げて67.5kg×10×5でセットを組みます。

67.5kg×10×5が成功したら次回の練習では70kg×10×5ですね。

これを繰り返していると、どこかで上がらなくなると思います。

例えば、5セット目が8レップになってしまう、という感じですね。

そうしたら次回の練習では失敗した重量と同じ重量で8レップ5セットを行います。

今回は72.5kg×10×5の5セット目が8レップだったと仮定しましょう。

そうしたら次回の練習では72.5kg×8レップ×5セットを行います。

72.5kg×8レップ×5セットは恐らく楽に感じると思いますが、これで大丈夫です。

理由は後ほどお話しします。

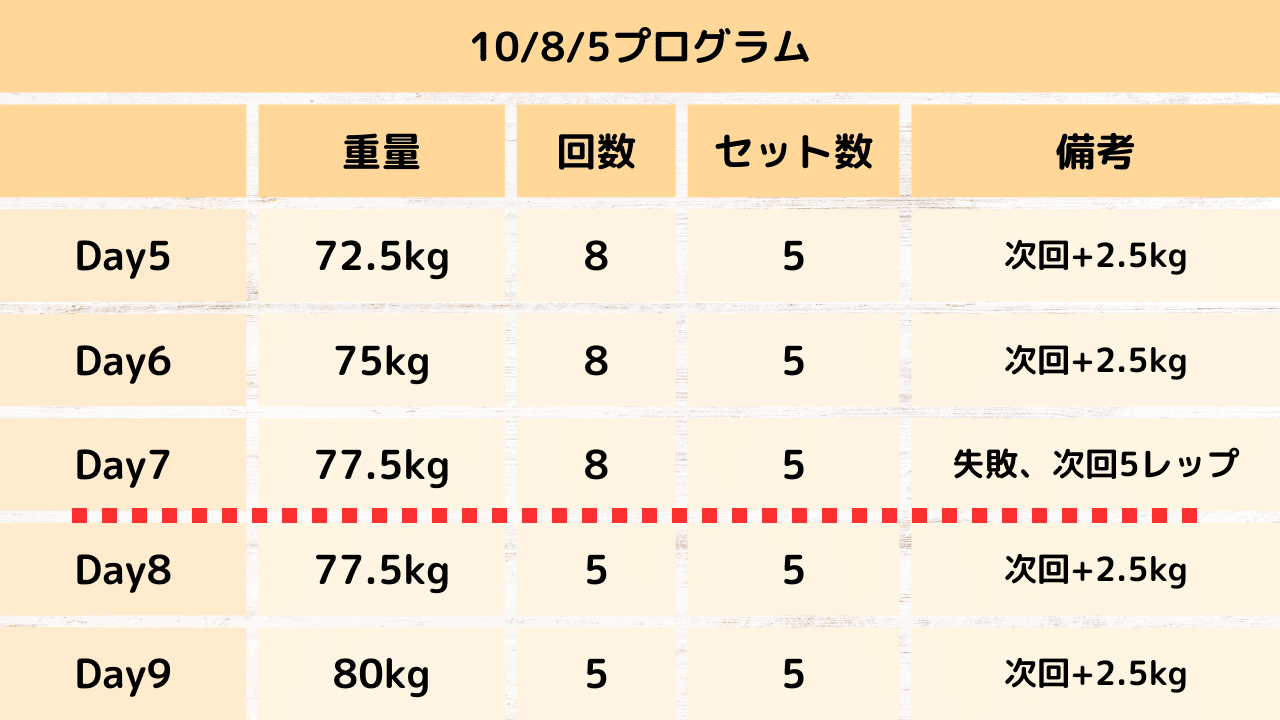

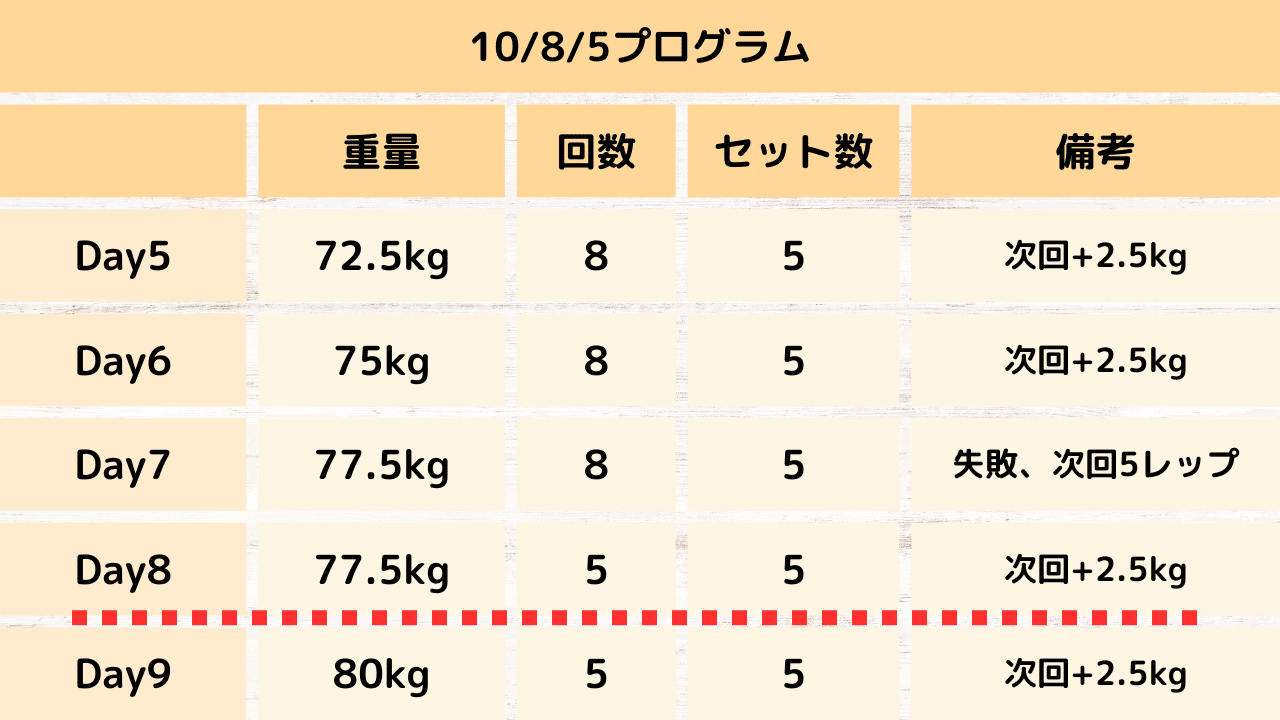

72.5kg×8レップ×5セットが成功したら+2.5kg重量を上げて次回の練習での重量は75kg×8レップ×5セット、その次は77.5kg×8レップ×5セットでセットを実施します。

そうすると10レップと同様にどこかで限界がくると思います。

今回は77.5kg×8レップ×5セットの4、5セット目が5レップになってしまったと仮定しましょう。

そうしたら次回の練習では失敗した重量と同じ重量で5レップにします。

今回の例では77.5kg×5レップ×5セットですね。

ここも重量は据え置きでレップ数が減っているので楽に感じると思いますが、それで大丈夫です。

何故楽でも良いのかというと、例えば8レップで限界近いセットをやったとします。

そうすると、フォームを崩さないように意識していたとしても少しずつフォームが崩れていきます。

こちらの動画でも話しているんですが

ギリギリのセットを繰り返していると、フォームが少しずつ崩れて、崩れたフォームが定着します。

負の反復練習ですね。

そうすると練習してもしても余計に悪いフォームが定着していき、重量が落ちてきて停滞するかケガをする原因になります。

なので、ギリギリのセットをやった後は同じ重量でレップ数を減らして負荷を減らし、フォームを整えるフェーズにします。

それにしても重量が軽すぎると思う場合は、下すスピードをゆっくりにする、ボトムで止める、上げるスピードをゆっくりにする、などの工夫をしてみて下さい。

これはテンポベンチと呼ばれる方法ですが、3秒かけて下ろし、ボトムで1秒止めて、2秒かけて上げる、を1レップとして10レップ行うと、重量を下げていてもかなりキツイと思います。

このようにレップスピードを変えて負荷をコントロールすることも漸進性過負荷の原則ですので、意識して練習してみて下さい。

フォーム練習にも非常に有効です。

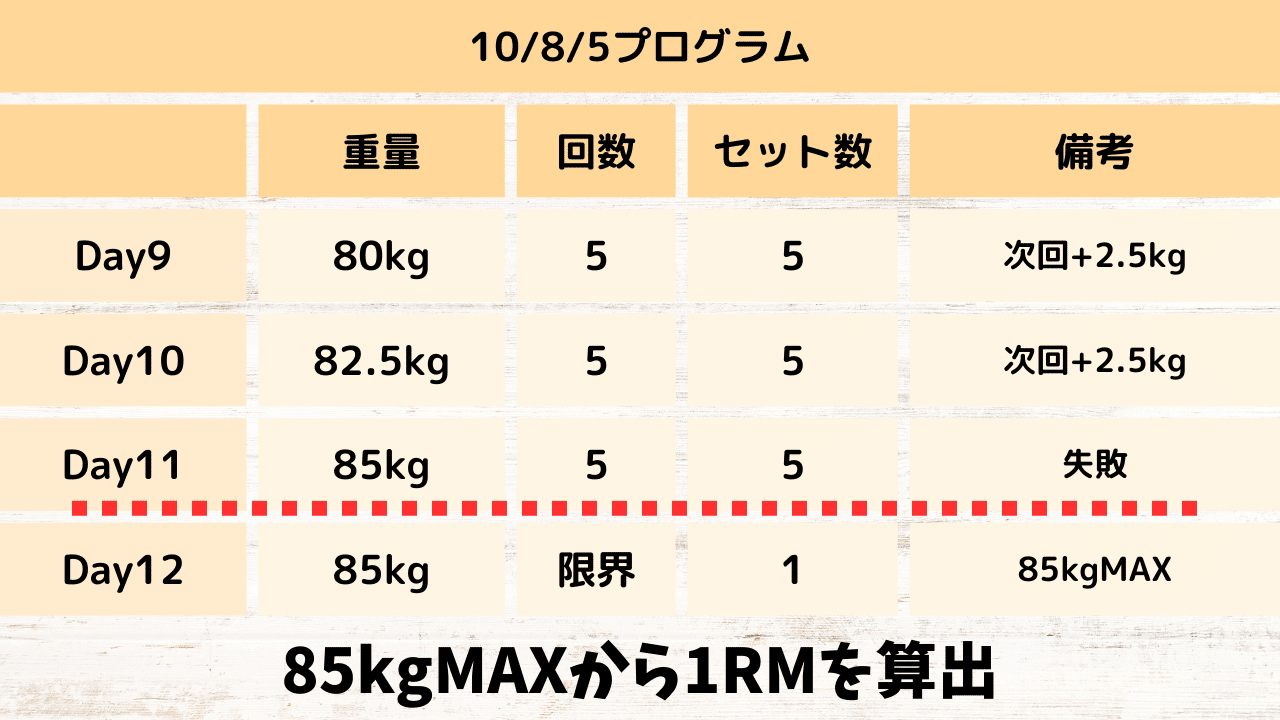

77.5kg×5レップ×5セットが成功したら、今までと同じように次回の練習で+2.5kgずつ重量を上げていきます。

そうするとまたどこかで限界がくると思います。

今回は85kg×5×5の5セット目が4レップで失敗したとしましょう。

そうしたら次回の練習の時は85kgのレップMAXを測って見て下さい。(やらなくても大丈夫です)

85kgで7レップできたとすると、RM換算で1RMは99kg、8レップだと102kgになり、1RM100kgが射程圏にあることが分かります。

この10レップ→8レップ→5レップの流れを1サイクルとして回します。

1サイクルが終了したら2サイクル目は

- 1サイクル目のスタート重量に+2.5kg

- 現在のMAX重量で再計算

- 前回の10レップセットの限界重量-10kg

のいずれかで2サイクル目をスタートします。

迷ったら、現在のMAX重量で再計算してスタートして下さい。

スタート重量の計算は

で計算して下さい。

このように

- 10レップでフォーム重視→重さ重視

- 8レップでフォーム重視→重さ重視

- 5レップでフォーム重視→重さ重視

と行っていくことで

それぞれのレップ帯でのレップMAXを伸ばすことができます。

またレップMAXに挑んだあとはフォームを整えるフェーズがあるので、フォームも崩れにくいです。

そしてこのプログラムの重要な要素であるピリオダイゼーションですが、

従来のプログラムは1週間などで期分けする一方で、10/8/5プログラムは自分の限界で期分けを行っています。

重量に関しても従来はMAXの何%で計算することが多いため、途中で上がらなくなってしまうことあったり、逆に特定の週が物足りなかったりすることがあります。

これは人によって得意な重量帯、レップ帯が異なるために起きることで、10レップが強い人もいれば5レップが強い人もいるために起こる現象です。

プログラム初期の10レップセットではできたのに、中盤・後半にかけてプログラム通りにできなくなってしまうことはよくあります。

10/8/5プログラムではこういったことが起きないように10レップも限界まで、8レップも限界まで、5レップも限界まで、余裕を持った重量からスタートして限界重量まで行うというようにフェーズが変わるので、途中でつまずくこともなく、物足りないということも起こりません。

はい、ここまでが10/8/5プログラムの具体的な組み方です。

トップシングルの組み方

次にトップシングルについてお話しします。

10/8/5プログラムへのトップシングル、MAXの組み込み方に関してはいくつかの方法があります。

例としては

・毎回セットの前にトップシングルを行う

・1サイクル終了後に1週間ピーキングをしてMAX挑戦する

・3週間セットだけやって4週目はトップシングルだけやる

他にも色々とやり方はあると思いますが、ご自身の練習時間、練習環境、練習頻度、モチベーションに合う形で行うのが良いと思います。

今回は一番オーソドックスに毎回セットの前にトップシングルを行う方法でお話しします。

まず、トップシングルのスタート重量はMAXの-10kgからスタートします。

今回のケースでいうとMAXが97.5kgなので87.5kg×1レップからスタートですね。

セットの時と同様に成功したら次回の練習では+2.5kg重量を上げて、次回の練習では90kg×1レップでトップを行います。

しばらく進めていって、97.5kg×1が少し余裕を持って上げることができたら、次回は+2.5kg重量を上げて100kgに挑戦します。

100kgで失敗したら、次回の練習では失敗した重量から-10kg重量を下げて90kg×1からスタートします。

90kg×1が成功したら+2.5kg重量を足して、次回の練習では92.5kg×1を行います。

基本的にはこの繰り返しで、徐々に重量を増やしていって、失敗したら-10kgしてまた伸ばすの繰り返しです。

ここでも

MAX重量から-10kgも落とすと軽すぎて意味がないんじゃないか?

という疑問が浮かぶかもしれません。

これはセットの時と同様でゆっくり下ろす、ボトムで止める、ゆっくり上げるということをやってみて下さい。

90%1RMだと3秒かけて下ろす、2秒止める、2秒で上げるぐらいでもギリギリになるかもしれません。

軽いと思っている重量でも負荷のかけ方を変えると別物になりますので、色々と試しながらやってみましょう。

この試行錯誤の楽しさこそベンチプレスの醍醐味です。

これを楽しめないとベンチプレスを強くするのは難しいです。

10/8/5プログラムの練習頻度

次に10/8/5プログラムを行う練習頻度についてお話しします。

練習頻度に関しては週のセット数と練習時間から逆算するのが良いんじゃないかと思います。

ここではこのプログラムをスタートする時に適切な週間セット数を15~20セットとします。

これぐらいのセット数から始めて、体が慣れてきたら少しずつセット数を増やしていくのもありだと思います。

頻度の推奨は週3回以上ですが、色々なパターンで週15セットを実施するための練習頻度と練習時間を考えていきましょう。

【練習頻度:週5回】

・セット数:3セット/日

・練習時間:30分/日

【練習頻度:週4回】

・セット数:4セット/日

・練習時間:40分/日

【練習頻度:週3回】

・セット数:5セット/日

・練習時間:50分/日

以下非推奨

【練習頻度:週2回】

・セット数:8セット/日

・練習時間:70分/日

【練習頻度:週1回】

・セット数:16セット/日

・練習時間:90分/日

練習時間に関しては目安程度に考えて下さい。

僕だったらこれぐらいになる感じです。

例えば土日以外の平日は毎日少しずつできる人は1日3セットで30分ぐらい。

月水金でプッシュプルで組んでいる方は週3回で1日5セットで50分ぐらい。

非推奨ですが5分割で週1回の場合は1日16セットで1時間ちょっと、という感じですね。

ちなみに僕の場合は通常時は週30セットをエブリか週3、多い時はエブリで週60セット以上やっています。

やる気がない時は週15セットくらいですね。

ケガをしている時を除いて最低でも週3回、週15セットはやるようにしています。

ただし僕の例は徐々に増やしていった結果ですので、初めての方は15セットからスタートして徐々にセット数を増やすようにして下さい。

これにトップシングルを入れるのかどうか、次にお話しするインターバルをどうするのかというのを組み合わせていくと、自分に合った良いメニューが作れると思います。

インターバル

次にインターバルについてです。

インターバルについては色々な意見があると思いますが、僕のインターバルのベストな取り方としては

「全力で次のセットに望めるまでがインターバル」

です。

つまり余裕なら1分でも良いですし、キツければ10分でも良いです。

あまりにインターバルが短いと出力が出ないですし、長すぎると季節によっては冷えて体が動かないのでそこは気をつけていますが、それ以外はしっかり休んでセットに望む感じです。

とはいえ、ラックの制限時間などで時間があまりないとインターバルで10分とかは取れないと思います。

そういった場合はセット数と使用可能時間からインターバルを逆算して、その時間を最大インターバルにする、で良いと思います。

インターバルがもっと長ければまだ上がったのに・・・ということもあるとは思いますが、ベストではないかもしれませんがベターな選択だと思います。

そのインターバルでの自分の限界はそこまでだということですね。

あまりインターバルの時間を同じにするということは気にせずにセットをクリアするということに焦点を当てる方が良いと思います。

冒頭でもお話ししましたが、変数を増やしすぎると目的が曖昧になり集中力が分散した練習になります。

例えば、インターバルの時間、セットのクリア、追い込む、効かせるなど色々なことを考えながら行うよりも、セットをクリアするということに集中した方がベンチプレスの重量を伸ばす上では良いと思います。

他の全てはセットをクリアすることのために合わせるという感じですね。

ビジネスなんかでは「選択と集中」というように言うかもしれません。

なので僕はセットをクリアするためだけに焦点を当てて適切なインターバルをとっているという感じです。

10/8/5プログラム 応用編

ここでお話しするセットの組み方は僕が152.5kgで半年間停滞し、セットの組み方を変えて2週間でMAXを更新することができたセットの組み方です。

152.5kgで半年間停滞してから155kgにMAX更新する際に10/8/5プログラムを用いて行ったんですが、メニューの流れはこんな感じで行いました。

DAY1:(通常フォーム)アップ→トップシングル→メインセット

DAY2:(足上げ)アップ→トップシングル→メインセット

この2種類を交互に行う感じです。

トップシングルに関しては、基本的なトップシングルの組み方を行っています。

トップシングルはMAX重量-10kg程度からスタートして、成功したら次回の練習では+2.5kgを繰り返します。

失敗したり、次回はもう上がらないな、と感じたら10kg落としてやり直しです。

今回はこれに加えてMAXを更新する直前はけつ上げを行いました。

とは言っても1回だけですが。

MAX挑戦を実施する1日前に150kgの上がりが良かったので、そのまま160kgをけつ上げで行い、165kgぐらいまで上げていく予定でしたが、その前にMAX155kgが上がってしまったという感じですね。

実は以前127.5kgで停滞していた時もこのやり方で停滞を突破していました、けつ上げは一定の効果を感じています。

次にセットに関してです。

セットはメインセットと足上げに分けていたんですが、1日おきにメインと足上げを行っていました。

メインを10/8/5で回し、足上げも10/8/5を回すという感じですね。

基本的な10/8/5プログラムでは10/8/5が終了したら10レップセットに戻って2サイクル目に戻すんですが、今回はメインセットの5×5が終了した段階でけつ上げで5×5に移行しました。

具体的にはメインセットの5×5は130kg×5×5までは成功し、132.5kg×5×5で失敗したので、132.5kg×5×5でけつ上げを実施し、140kg×5×5まで伸ばしました。

この途中で155kgにMAXを更新することができました。

強度をさらに上げたい場合は通常フォームで3レップまで行って10/8/5/3プログラムにして実施することもできたのですが、今回はけつ上げで5レップ行うことにしました。

理由としては体全体に与えるトータルのダメージを大きくするためです。

通常フォームで3レップにしたとしても、3レップは3レップなので、それよりもけつを上げてでも5レップやった方がトータルの強度が高くなるという考えです。

この辺は数値的なものではなく感覚的な経験則ですね。

実はこのやり方も初めてではなく、130kgを突破した時も同じような組み方で行っています。

その経験からも単純に3レップにレップ数を下げるよりもけつ上げを行った方が良いという判断をしました。

正直この判断は言語化できていません。

通常フォームの132.5kg×3×5よりもけつ上げ132.5kg×5×5の方がキツイから強くなるでしょ、という程度です。

このように足上げと通常フォームをそれぞれ10/8/5プログラムで回して基本的な技術練習を行い、最後の仕上げでけつ上げを行うことで、神経系に強烈に刺激を入れることで限界を突き抜けていくというのが今回用いた方法です。

つまり足上げ、通常フォーム、けつ上げを漸進性過負荷の原則とピリオダイゼーションに基づいて10/8/5プログラムに乗っ取って運用した方法となります。

今回のMAX更新で改めて認識したのはけつ上げベンチの有効性です。

特に限界近い重量の場合や停滞が続いている場合の突破口にするには非常に良い種目だと再認識しました。

実際のところ、けつ上げのフェーズは体に物凄い負荷を感じました。

前腕はきしんで明らかにダメージを受けています。

長く続けると多分折れます(笑)

ですが、この骨が折れるか折れないかのギリギリを攻めるということが次のMAX更新のためにも大事になってきます。

3ヶ月から6ヶ月ぐらいで骨は修復されますから、その頃にはさらに強い骨になっています。

そして強い骨にしか強い筋肉は付きません。

なぜなら骨よりも筋肉が強かったら骨と筋肉の付着部分が剥離してしまいますし、ステロイドなどで通常の生体反応を無視して外的要因で強制的に筋肉をつけない限りは骨が耐えられない重量を扱える筋肉はつかないのが道理だからです。

この話を聞いて「こいつちょっと頭おかしい」と思ったかもしれませんが100kg、120kg、140kg、160kgを目指す上で1本ずつ頭のネジが外れていかないと壁を乗り越えるのは難しいです。

多少ネジが外れていないと無理です。

おおよそ一般的なことからかけ離れたことを行おうとしている訳ですから、普通ではいられないはずです。

この話を真剣に聞いているあなたはすでにネジがハズレかけた世界に片足を突っ込んでいるので、引き返すなら今のうちですよ(笑)

戻って来れなくなるので。

だんだんと他人に理解されなくなってくることは理解しておいた方が良いです。

冗談はさておき、今回の組み方を行う上での注意点をお話しします。

誰でも取り入れたら気軽にMAXを更新できるというセットの組み方ではないということをご承知おき下さい。

注意点としては、通常フォームでは扱わない高重量を持つことになるので失敗した場合のケガのリスクが高いということが1つ。

もう1つは通常フォームとけつ上げベンチではブリッジの高さが違ってきます。

バーの軌道が肩甲骨に対して概ね垂直に降りてくることを考えると、必然的に軌道が変わることになります。

従って、けつ上げベンチをやりすぎるとフォームが崩れるということです。

これは足上げも同様ですね。

今回のセットの組み方を取り入れる条件としては

・上述のリスクを受け入れることができる場合

・足上げ、通常、けつ上げ、それぞれのフォームの違いを理解して通常フォームに還元できる場合

・通常フォームをしっかりと分析できていてフォーム修正ができる場合

これらの条件を満たしていれば、今回の取り組みが上手くいくかもしれません。

逆にそこら辺が難しい初心者、初級者の方にはあまりお勧めできる方法ではありません。

10/8/5プログラム 補足とQ&A

10/8/5プログラムをYoutubeでお伝えしてから多くの方にご利用頂き、成果を出して頂いております。

非常に嬉しく思いますが、一方で皆様からのご質問も多く出てきています。

そこで今回は頂いたご意見やご質問、10/8/5プログラムを行って頂いているYoutuberへのコメントに寄せられている内容を補足及びQ&Aとしてまとめさせて頂きます。

10/8/5プログラム 補足事項

10/8/5プログラムでは10レップセット、8レップセット、5レップセットをそれぞれ失敗するまで行いますがこの「失敗」という言葉に語弊があったようです。

10レップセット、8レップセット、5レップセットが上がらない場合は潰れるまで行うのではなく

・フォームが崩れない範囲で限界までのレップを行うか

・10レップセットの場合は8レップまで、8レップセットは5レップまで、5レップセットは3レップまで

で終了して下さい。

失敗という言葉は必ずしも潰れるということではなく、プログラムのレップ数が正しいフォームできなかった場合も含みます。

結果的に潰れてしまうことはありますが、意図的に潰れるまでは行いません。

フォームを崩しまくって潰れるのはケガのリスクが高く、悪いフォームがクセになるので止めましょう。

ただし、場合によってはフォームが崩れるか崩れないかのギリギリのところを攻める必要は出てきます。

トレーニングを行っている以上ケガのリスクは0%にはできません。

時には必要なリスクを取って攻めることは必要ですが、不必要な攻め方は推奨しません。

この辺は匙加減が非常に難しいところで、一概にこの時はこうと言えるものではないということはご了承下さい。

10/8/5プログラム 質問事項

Q.1 2サイクル目以降のスタート重量

スタート重量を+2.5kgずつ上げていくといずれ10レップが上がらなくなってしまいます。この場合はどうしたら良いですか?

→

これはうつベンチLine公式アカウントにも他の方のYotubeでもあった質問・疑問点です。

MAX重量の更新ににスタート重量の重量追加が追いつかないので、10レップセットができなくなるというご指摘もありました。

10レップセットが1セットもできないほど限界まで重量が上がってきたら、現在のMAX重量でスタート重量を再計算して下さい。

そこから再スタートして1週ごとに+2.5ずつ重量を足していきます。

この繰り返しです。

また、10/8/5で10レップセットが難しくなった場合、MAX重量が100kg以上の中級者の方は8/5/3プログラムに移行しても良いと思います。

10レップがほぼ限界の重量からスタートして、すぐに8レップに移行するという形です。

10/8/5プログラムと同じ容量で3セップセットまで行うことで、ピーキングのような運用ができます。

このやり方は初心者(~80kg)、初級者(80kg~100kg)の方にはおすすめはしません。

Q.2 サイクルの終盤5レップが上がらない場合

5レップセットがギリギリになってきて5レップ上がらない場合にはどうすれば良いですか?

→

サイクルの終盤で5レップになって5×5が上がらない場合はどうするのか?

というご質問です。

この場合はフォームが崩れないように3レップまで行って下さい。

つまり、限界ギリギリの5レップセットは3レップ×5セットになるので正確には10/8/5/3プログラムとなります。

Q.3 5レップが怖い

初心者でケガが怖く5レップセットができないのですが、どうすれば良いですか?

→

10/8/5の5レップが怖い場合は12/10/8で実施して下さい。

運用方法は全く同じです。

これは高レップ帯を鍛えたい方にも同じことが言えます。

女性の方でメニュー作成をさせて頂いている方や初心者の方は12/10/8でメニューを作成させて頂いております。

Q.4 3レップを入れても良い?

10/8/5プログラムの後に3レップを取り入れて10/8/5/3プログラムにしても良いですか?

→

大丈夫です。

応用はいくらでも可能です。

ただし、初心者(~80kg)・初級者(~100kg)の方は低レップセットはオススメしません。

中級者以上の方は行っても良いと思います。

ただし、109/8/5プログラムは5レップ帯でギリギリになると必然的に3×5になるので、3レップセットも含まれることになります。

Q.5 8/5/3でも良い?

10/8/5プログラムを応用して8/5/3プログラムにしても良いですか?

前述の通り、少し高重量帯での練習がしたい場合は8/5/3でも良いですし、5/4/3でも6/4/2でも良いと思います。

あくまで全ての人におすすめなのは10/8/5+トップシングルの組み合わせですが、高重量帯が強い、得意な方や体に合っている方がいるように必ず個人差というものはあるので、最終的にはご自身に最適な組み方を行った方が良いです。

漸進性過負荷の原則とピリオダイゼーションの考え方を崩さなければある程度は効果は出るはずです。

ただし、高重量低レップが得意だと思っている人の中には実は低重量高レップがボトルネックになっていて、そこを強化するとMAXが伸びていく人が多くいます。

これはこれまでのメニュー作成のデータからも顕著に現れています。

なので、高重量帯が強い、得意な方や体に合っていると思っているのか、避けているだけなのかというのは適切に判断しなければなりません。

その判断が非常に難しいので、10/8/5、場合によっては10/8/5/3をおすすめしています。

これであればトップシングルを加えて10レップ〜1レップまで一定のルールに基づいて機械的にトレーニングを行うことができます。

好みや偏った考え方が停滞の原因になることもあるので注意しましょう。

Q.6 負荷が軽い

フォームを崩さないでできる範囲だと負荷が軽すぎます。

→

おそらく、ある程度の重量になるとフォームが崩れてしまうので、そこで止めてしまうと負荷が弱すぎるという意味でしょう。

これは負荷が軽いことが問題なのではなく、負荷が大きくなってくるとフォームが崩れてしまうということに問題があります。

フォームを崩してあげるということは、重さを逃がしているということです。

重さを逃さずに上げようとすれば負荷は小さくなりません。

自分にとってギリギリの重量をフォームを崩さないように維持する練習をしましょう。

Q.7 10レップセットが初めからできません

プログラムのスタート重量で10/8/5プログラムをスタートしましたが、初回から10レップセットが上がりません。8レップに移行した方が良いですか?

→

これは10レップセットをあまりやってこなかった方からの質問です。

高レップに必要な筋持久力が不足しているものと考えられます。

この場合は失敗した重量からさらに10kg引いて再スタートします。

低重量高レップ帯が弱点の可能性がありますので、10レップセットだけを2~3周することも検討した方が良いかもしれません。

Q.8 他種目への応用はできますか?

10/8/5プログラムはスクワットや他の種目には応用可能ですか?

→

現段階で実績としては出してませんが、8/5/3でスクワットに取り組んで頂いているケースや10/8/5でOHPに取り組んで頂いている事例が10件ほどあります。

Q.9 インターバルを沢山取れません

好きなだけインターバルが取れない場合はプログラムはできないですか?

→

インターバルが自由に取れない場合はできる範囲でインターバルを取って頂いて大丈夫です。

その範囲でできるレップMAXを更新していくことを目的にして下さい。

インターバルの時間を一定にするということにこだわらなくて良いです。

Q.10 頻度について

このプログラムは毎日行っても大丈夫ですか?

→

大丈夫です。

ただし、ケガをしない範囲のボリューム設定にしましょう。

週当たりのセット数の基準を15セットとしていますので、週6日行う場合は1日3セットからスタートして1サイクルごとに1セットずつ追加して下さい。

週30セットまで上げたらしばらく体を慣らして、それ以上セット数を上げても大丈夫か様子をみて下さい。

ケガをしない範囲で練習量は多い方が良いです。

ただし、セット数の増やし方は漸進的(少しずつ)にして下さい。

Q.11 週1回でも効果はありますか?

このプログラムは週1回でも効果が出ますか?

→

基本的には週3回以上を推奨します。

週2回で取り組んでいる方のMAX更新実績はありますので、週2回までは効果を確認しています。

週1回は基本的におすすめはしていませんし、実績としてもありません。

Q.12 プログラムを中断した場合の再スタートについて

体調不良や予定が立て込んで2週間ほどトレーニングができませんでした。10/8/5プログラムは途中まで進んでいましたが、どうすれば良いですか?

→

10レップセットのスタート重量から再スタートして下さい。

体を慣らしていくのと感覚を取り戻しましょう。

進めてきたトレーニングが無駄になるようで勿体無いと感じると思いますが、漸進的に少しずつトレーニングを進めていくというのが原則です。

急進的にトレーニングを進めると結果的に重量が伸びない原因になりますので、気持ちを切り替えて地道に土台作りから行っていきましょう。

Q.13 他の胸の種目をやっても良いですか?

他の胸の種目は行っても良いのでしょうか。

または行った方が良いのでしょうか?

→

ベンチプレスの重量を伸ばすことを目的とするならば、ベンチプレスをやり込んだ方が良いです。

ラックの使用制限がないならベンチプレスのセット数を増やした方が良いです。

ただし、少しずつ漸進的にです。

ラックを使える時間が限られている場合はディップスやダンベルベンチを行うことは有効だと思います。

また、他の胸の種目が好きでどうしてもやりたい場合は行っていただいて問題はありません。

トレーニングは自由に行って楽しみましょう。

それが何よりも重要です。

ただし、ベンチプレスだけに時間を費やした方が重量が上がると個人的には考えています。

Q.14 セットの途中で潰れた場合

セットの途中で潰れてしまった場合、5セット目は同じ重量で行った方が良いですか?

そこでセットを終了するか、重量を下げて規定のレップ数を行った方が良いですか?

→

重量は落とさずに行って下さい。

10レップセットで10レップ行えない場合は8レップ、8レップセットで8レップ行えない場合は5レップ、5レップセットで5レップ行えない場合は3レップを目指して下さい。

それも難しい場合はフォームが崩れないギリギリのレップ数を行って下さい。

Q.15 トップシングルを行うタイミングは?

トップシングルはどのタイミングで行いますか?

また、MAX挑戦はどのタイミングで行えば良いでしょうか?

→

基本的にトップシングルは毎回の練習で行います。

アップ→トップシングル→メインセットの流れで行って下さい。

トップシングルはMAX重量-10kgからスタートして成功したら次回の練習で+2.5kg重量を足します。

しばらくやっていくとMAX重量ぐらいになってくると思いますので最終アップの段階で5割以上の確率でMAX更新できそうであれば挑戦して下さい。

ラックの使用制限の関係で時間がない場合はトップシングルを省略して下さい。

セットを行うことが重要です。

Q.16 ディロードは入れた方がいい?

ディロードはサイクルごとに入れた方が良いですか?

→

ディロードは必ずしも入れなくても大丈夫です。

疲れていても伸びる時はありますし、定性的な自己判断で入れるとチャンスを逃すことになることが多いような気がしています。

定性的がダメなら定量的にということになるのですが、僕の場合はMAX重量が10%以上落ちたらディロードを入れる一つのサインだと考えています。

あとは3ヶ月ぐらい頑張って1週間休むとかでもいいと思います。

どこかでまとまった休みを取らないと体の芯に残った疲労や骨が回復しないので。

一度ご自身の限界を測ってみるのもありだと思います。

もちろんケガはしない範囲で、です。

僕の場合は40日ぐらい毎日5セット以上やっていたら出力が落ちて、大胸筋の付け根が強烈に痛くなったので、そこまで行かないように気をつけながらやっています。

Q.17 アップを行う順番が分かりません

アップはどのような順序で行えばいいですか?

例えば137.5kgのMAX挑戦の場合は?

→

これは「還暦・うす毛のベンチプレッサー」さんが10/8/5プログラムを実施する中で疑問に思っていた内容です。

個人的な考えとしては、MAXの-2.5kgか-5kgまでアップで持った方が良いと思っています。

理由としては2つあります。

1つ目は最終アップが-10kgとかだと、MAX挑戦の成功確率が測りづらい、精度が下がるからです。

MAX挑戦の成功率が低いのに行うのは個人的にはおすすめしません。

MAX挑戦をすると決めたからMAX挑戦をするのではなく勝率が5割以上あるからMAX挑戦をするなどのルールを決めて、それに従って行った方が良いです。

その上で、精度を高めるためには最低でもMAX挑戦の-5kgまではアップで持って、その段階で勝率が5割以上あったら実施するという形を推奨しています。

2つ目は重量を刻んでも上がる状態でMAX挑戦をする、ということです。

先ほどのようにMAX挑戦のアップで重量を刻むと上がらないから幅を大きくしたいというご意見があります。

ですが、このご意見は裏を返すとそれぐらいギリギリということです。

そうではなくて、アップ重量を刻んでもMAX挑戦が上げられるぐらいに力をつけてからMAX挑戦をした方が良いと考えています。

ギリッギリのMAX更新は例え成功してもその次のMAX更新までの期間を前借りしているにすぎません。

そのようなMAX挑戦を繰り返していると、どこかで必ず長い停滞を引き起こします。

なので、MAX挑戦はある程度の成功確率を担保した上で行うことを推奨します。

この辺は自分の気持ちとの折り合いが重要です。

上げることを焦ると余計に上がらないということは誰しも経験したことがあると思いますが、焦る気持ち、はやる気持ちを抑えることができずに先を急ぐ人が多いようにも感じます。

うつ病の人間がマインドセットを解くのは滑稽かもしれませんが、人生を生き急いで焦った末路が僕なので、急いでも焦っても良いことはないということは強くお伝えしたいと思います。

Q.18 MAXが65kgの初心者が取り入れても良いですか?

男性であればMAXが60kgから、女性であればMAX30kgぐらいから取り入れて頂いて大丈夫です。

MAX60kgまでは10レップセット、例えば10レップ×5セットなどの基本的な方法でフォームの基本がスムーズにできるように練習して下さい。

うつベンチLine公式アカウントでは無料で

・メニュー作成

・フォームチェック

・お悩み相談

を行っています。

3ヶ月以上続けて頂いた方のMAX更新率は90%以上となっています。

友達追加は以下からできますので、お気軽に友達追加、メッセージ下さい。

こちらの記事もよろしくお願いします。

コメント